Das Zuchthaus Herford und seine Häftlinge 1934-1939 (Folge 25).

Im Rahmen der Artikelserie über das Zuchthaus Herford und seine Häftlinge wurden bisher Tausende von Häftlingskarteikarten verschiedener Strafanstalten überprüft, die im Arolsen Archiv einsehbar sind. Aufgrund dieser Recherchen konnten etwa 600 Strafhäftlinge ermittelt werden, die aus unterschiedlichen Gründen in den Jahren 1934 bis 1939 in jener Strafanstalt inhaftiert waren; mindestens 470 von ihnen saßen dort nachweislich aus politischen Gründen dort ein, verurteilt wegen Vorbereitung zum Hochverrat.

Wie viele Gefangene insgesamt in dem genannten Zeitraum im Zuchthaus Herford inhaftiert waren, ist bisher unbekannt. Die häufig schlecht lesbaren Häftlingskarteikarten enthalten zahlreiche Informationen über die Gefangenen, wie etwa biographische Angaben, Hinweise auf den Tatvorwurf bzw. die Straftat, die geplante Haftdauer, Verlegungen in andere Strafanstalten oder Strafgefangenenlager und Aktenzeichen der für die Kontrolle der Haft zuständigen Strafvollstreckungsbehörden. Diese Karteikarten stellen eine wichtige Quelle sowohl für die biographische Forschung, als auch für die Untersuchung bestimmter Opfergruppen im Nationalsozialismus dar, da anhand dieser Karteikarten ihr Weg und ihr Verbleib innerhalb des Haftsystems des Nationalsozialismus geklärt werden kann.

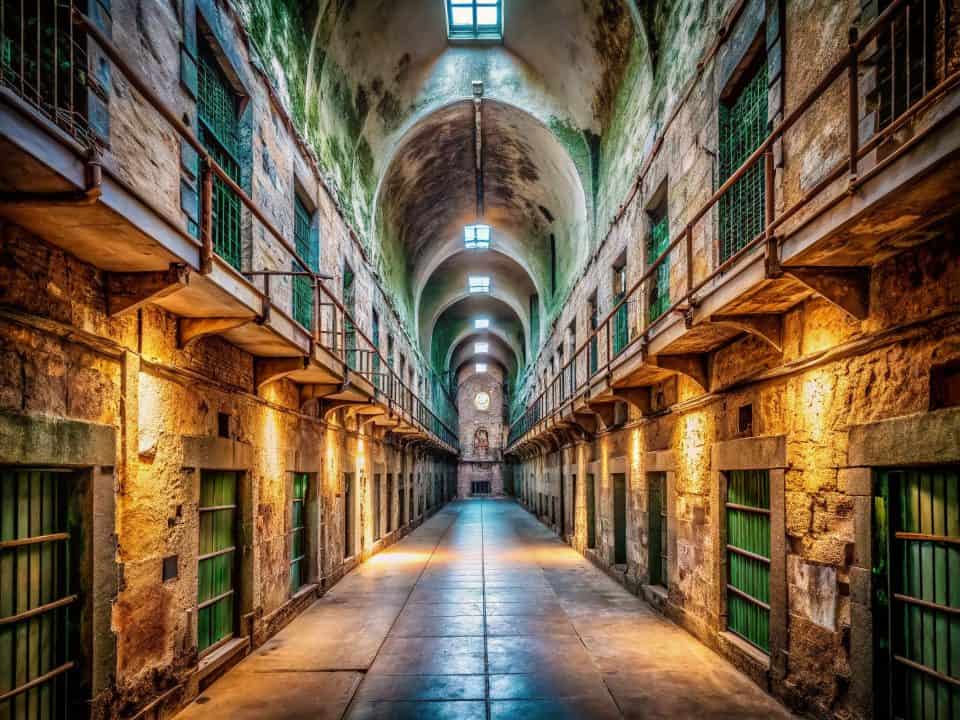

Der Häftlingskarteikarte für Anton Dost zufolge war dieser katholisch und vor seiner Verlegung nach Siegburg im Zuchthaus Herford inhaftiert gewesen. Quelle: Landesarchiv NRW – Abteilung Rheinland – Gerichte Rep. 349 Nr. 1

Religionszugehörigkeit

Eine solche Häftlingskarteikarte des Zuchthauses Siegburg liegt zum Beispiel für Anton Dost vor, der vor seiner Verlegung dorthin im Zuchthaus Herford inhaftiert war. Zu den biographischen Angaben auf der Karteikarte gehört unter anderem auch der Hinweis auf die Religionszugehörigkeit des betreffenden Häftlings. Da viele, vielleicht sogar die meisten der wegen Vorbereitung zum Hochverrat Verurteilten längst aus der katholischen bzw. evangelischen Kirche ausgetreten waren, findet sich auf ihren Häftlingskarteikarten unter der Rubrik „Bekenntnis” bzw. „Religion” der Eintrag „dissident” (bzw. „diss.” oder „d”), häufig in Verbindung mit der früheren Religionszugehörigkeit. Vor diesem Hintergrund war es durchaus überraschend, Häftlingskarteikarten von „Hochverrätern” zu finden, die diesen Dokumenten zufolge zum Beispiel noch der katholischen Kirche angehörten. Auf einige dieser katholischen Widerständler soll im Folgenden näher eingegangen werden.

Anton Dost

Der ledige Arbeiter Anton Dost, der am 6. Juni 1889 in Holtheim, Kreis Büren, geboren wurde, wohnte in den 1930er Jahren in Essen. Zwei Häftlingskarteikarten zufolge war er katholisch. Dost leistete Widerstand gegen das NS-Regime, wurde festgenommen und am 9. November 1937 in das Untersuchungsgefängnis Essen eingeliefert. Am 21. März 1938 wurde er von dort zum Gerichtsgefängnis Hamm überführt. Von den Richtern am Oberlandesgericht (OLG) Hamm wurde er am 13. April 1938 wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu einer Zuchthausstrafe von zwei Jahren (unter Anrechnung von fünf Monaten Untersuchungshaft) und zu zwei Jahren Ehrverlust verurteilt (Aktenzeichen: 5 O.Js. 362/37); das geplante Strafende für Anton Dost war der 13. November 1939. Diese Strafe musste er zunächst im Zuchthaus Münster verbüßen; später wurde er von dort in das Zuchthaus Herford überführt. Als dieses im Sommer 1939 in ein Jugendgefängnis umgewandelt werden sollte, gehörte Dost zu denjenigen Häftlingen, die von dort am 20. Juni 1939 in das Zuchthaus Siegburg eingeliefert wurden. Anton Dost, der am 13. November 1939 seine Strafe vollständig verbüßt hatte und nach Hause entlassen wurde, starb am 14. November 1940 in Essen. Der Sterbeurkunde zufolge war er allerdings nicht (mehr) katholisch, sondern glaubenslos.

Franz Cyrus

Der Maurer Franz Cyrus, geboren am 9. Februar 1899 in Lowkowitz, Kreis Kreuzburg (Schlesien), war katholisch und wohnte in Bottrop. Wegen des Verdachts auf Vorbereitung zum Hochverrat wurde er festgenommen und vermutlich zunächst in Gelsenkirchen inhaftiert. Von dort wurde er am 1. September 1936 als Untersuchungshäftling in das Gerichtsgefängnis Essen eingeliefert. Seine Häftlingskarteikarte des Gerichtsgefängnisses Essen nennt als Tatgenossen „Trauden und Andere”. Franz Cyrus wurde vermutlich in dem Massenprozess gegen Janicki und andere, der Bottroper Widerständler betraf, verurteilt. In diesem Prozess mit insgesamt 52 Angeklagten wurden am 26. September 1936 insgesamt 130 Jahre und acht Monate Strafhaft verhängt. Am 19. Oktober 1936 wurde Franz Cyrus vom Gerichtsgefängnis Essen zum Zuchthaus Herford überführt. Wie lange er dort in Haft war, ist bis jetzt nicht bekannt. Seine Meldekarte, die belegt, dass er katholisch war, weist den Stempelaufdruck „Bei Wohnsitzwechsel Mitteilung an Staatspolizeistelle geben!” auf und außerdem den handschriftlichen Eintrag bezüglich seiner Staatsangehörigkeit: „Pr[eußisch] nicht nachgewiesen”. Eine Wiedergutmachungsakte, die genaue Daten seiner Verfolgung liefern könnte, ist im Stadtarchiv Bottrop nicht archiviert; allerdings ist einer dort archivierten Meldekarte zu entnehmen, dass sich Franz Cyrus am 28. Juli 1948 nach Polen abgemeldet hat.

Wilhelm Enniger

Der Schleifer Wilhelm Enniger, der am 26. August 1908 in Werden bei Essen geboren wurde und auch noch später dort wohnte, war katholisch. Wegen seines Widerstands gegen das NS-Regime wurde er festgenommen und am 19. April 1935 in die Untersuchungshaftanstalt Essen eingeliefert. Im Massenprozess gegen Lenau und andere (Aktenzeichen: 5 O.Js. 293/35) wurde er am 23. November 1935 vor dem OLG Hamm zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Am 16. Dezember 1935 wurde er von der Untersuchungshaftanstalt Essen zum Zuchthaus Herford überführt, um dort seine Strafe zu verbüßen. Wilhelm Enniger, der wegen seiner Freiheitsstrafe vermutlich zunächst als „wehrunwürdig” eingestuft worden war, wurde am 12. Juni 1942 zur Wehrmacht eingezogen. Am 5. April 1943 ist er gestorben, vermutlich als Frontsoldat gefallen.

Paul A.

Auch der Bergmann und Landwirt Paul A., der am 21. September 1905 (?) vermutlich in Wundschütz/Oberschlesien geboren wurde und später in Rheinhausen wohnte, war katholisch. Nach 1933 beteiligte er sich am Widerstand gegen das NS-Regime und wurde deswegen festgenommen. Am 17. Januar 1936 wurde er vor dem OLG Hamm wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu einer Zuchthausstrafe von drei Jahren (unter Anrechnung der Untersuchungshaft) verurteilt (Aktenzeichen: 5 O.Js. 327/35); das geplante Strafende für ihn wurde auf den 27. Mai 1938 festgelegt. Die Strafverbüßung erfolgte im Zuchthaus Herford. Nachdem das Erbgesundheitsgericht Hamm die „Unfruchtbarmachung” von Paul A. angeordnet hatte, wurde er von Herford aus am 8. Dezember 1936 zwecks Zwangssterilisation in das Bezirkskrankenhaus des Gefängnisses Düsseldorf-Derendorf eingeliefert. Einige Zeit nach dem operativen Eingriff wurde er am 4. Januar 1937 wieder nach Herford überstellt. Sein weiterer Lebensweg ist nicht bekannt.

Armin Breidenbach

Quellen und Literatur

Arolsen Archives, Online-Archiv: Verschiedene Dokumente

Haus der Essener Geschichte/Stadtarchiv: Schriftliche Auskünfte vom 19.2.2025 und 23.5.2025

Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen, Münster: Schriftliche Auskunft vom 6.6.2025

Schabrod, Karl: Widerstand an Rhein und Ruhr 1933 – 1945, Hrsg.: Landesvorstand der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1969

Stadtarchiv Bottrop: Schriftliche Auskunft vom 28.4.2025

Artikelserie

1. Stolpersteine erinnern an ehem. Häftlinge des Zuchthauses

2. Über das Zuchthaus Herford ist bisher nur wenig bekannt

3. Widerstand gegen das NS-Regime führte zu hohen Zuchthausstrafen

4. Einlieferung von Häftlingen in das Zuchthaus Herford

5. Zeitungen im „Dritten Reich“ über Prozesse gegen Antifaschisten

6. Über Ort und Dauer der Inhaftierung keine Informationen

7. Der Direktor des Zuchthauses Herford: Dr. Josef Wüllner

8. Kommunistische Häftlinge im Zuchthaus Herford

9. Solinger Kommunisten als Strafgefangene im Zuchthaus Herford

10. Sozialdemokratische Häftlinge im Zuchthaus Herford

11. Sozialdemokrat Fritz Steinhoff im Zuchthaus Herford

12. Jüdische Widerstandskämpfer im Zuchthaus Herford (Teil I)

13. Jüdische Widerstandskämpfer im Zuchthaus Herford (Teil II)

14. Jüdische Widerstandskämpfer im Zuchthaus Herford (Teil III)

15. Jüdische Häftlinge im ehemaligen Zuchthaus Herford (Teil I)

16. Vor 80 Jahren: Ehem. Häftlinge im KZ Sachsenhausen erschossen

17. „Gewöhnliche“ kriminelle Häftlinge im Zuchthaus Herford

18. Ausländische und staatenlose Häftlinge im Zuchthaus Herford

19. Online-Archiv erleichtert die Suche nach Häftlingen

20. Häftlinge des Zuchthauses Herford im KZ Auschwitz ermordet

21. Homosexuell liebende Menschen als Häftlinge im Zuchthaus

22. Zur Zwangssterilisation nach Düsseldorf verlegt (Teil I)

23. Zur Zwangssterilisation nach Düsseldorf verlegt (Teil II)

24. Vom Gerichtsgefängnis Hamm ins Zuchthaus Herford

25. Katholische Arbeiter leisten Widerstand im NS-Regime (Teil I)

26. Katholische Arbeiter leisten Widerstand im NS-Regime (Teil II)

27. Katholische Arbeiter leisten Widerstand im NS-Regime (Teil III)

28. Alte Bücher geben Hinweise auf die Häftlingsgesellschaft