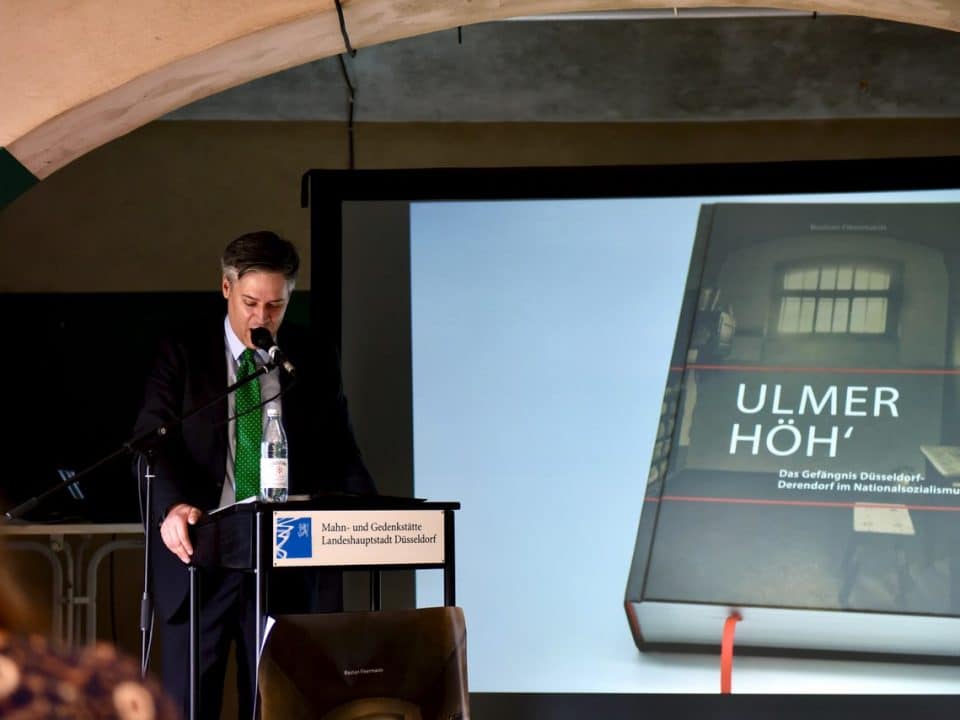

Zwischen 1933 und 1945 waren mehrere Millionen Menschen in Vollzugsanstalten der Justiz, Gefängnissen, Untersuchungsgefängnissen, Zuchthäusern, Gerichtsgefängnissen und Strafgefangenenlagern im Deutschen Reich inhaftiert. Es existierten auf dem Reichsgebiet 167 größere Anstalten mit einer Kapazität von durchschnittlich 450 Gefangenen sowie zahlreiche kleinere Gefängnisse, Zuchthäuser und Gerichtsgefängnisse.

In den Jahren von 1933 bis 1942 waren Menschen in den Gefängnissen der oft willkürlichen Behandlung von den „Wärtern“ ausgesetzt.

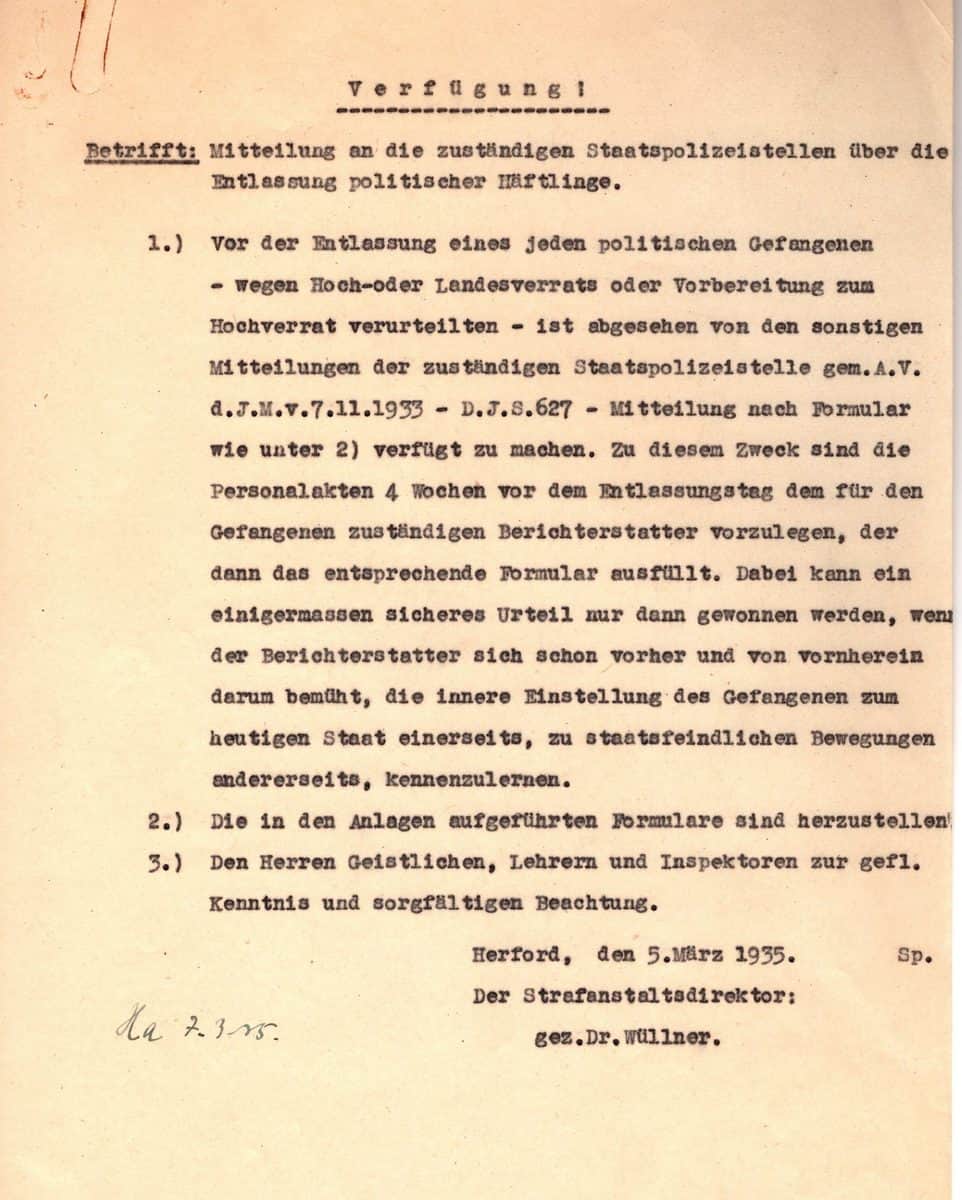

Ab 1933 kam es zu einer Radikalisierung der Strafpolitik. Diese war zum einen durch eine strengere Urteilspraxis sowie durch neue Gesetze wie z.B. das „Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrechen und über Maßregeln der Sicherung und Besserung“ (sog. Gewohnheitsverbrechergesetz) vom 24. November 1933 bestimmt. Zum anderen zeichnete sie sich durch eine Verschlechterung der Haft- und Lebensbedingungen aus. So waren die Haftanstalten und Straflager durch die massive Verfolgungspolitik und zahlreiche Inhaftierungen und Verurteilungen in zunehmendem Maße überfüllt. Ebenso erhöhte sich die Zahl der Todesurteile durch die Justiz. Schon ab Mai 1933 waren die Justizanstalten dazu angehalten, Entlassungen an die Polizei zu melden.

Der ideologische Hintergrund der NS-Justiz lässt sich an mehreren Tatsachen belegen: a) der Einführung willkürlicher Kategorien wie „gesundes Volksempfinden“ oder „Volksschädling“ als Maßstäbe der Urteilsfindung, b) der enormen Ausweitung der Delikte, für die die Todesstrafe verhängt werden konnte, und c) aufgrund der tatsächlichen Vollstreckung eines Großteils dieser Urteile. Die Juristen erwiesen sich dabei in ihrer übergroßen Mehrzahl als willfährige Erfüllungsgehilfen der im Rahmen einer „Perversion der Rechtsordnung“ agierenden „Blutjustiz“ (Bundesgerichtshof 1995)

Die ausländischen Strafgefangenen sollten streng von den deutschen Gefangenen getrennt werden. Ab September 1944 waren fast neunzig Prozent der Justizhäftlinge im Arbeitseinsatz für die Rüstungsindustrie. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Justiz und Polizei fand im Herbst 1942 mit der „generellen Abgabe“ der so genannten „Sicherheitsverwahrten“ und Häftlingsgruppen wie Juden, Sinti und Roma sowie Menschen aus der Sowjetunion an die Konzentrationslager zur „Vernichtung durch Arbeit“ statt. Eine besondere Funktion übernahmen die Strafgefangenenlager der Justiz. Mehr Informationen…

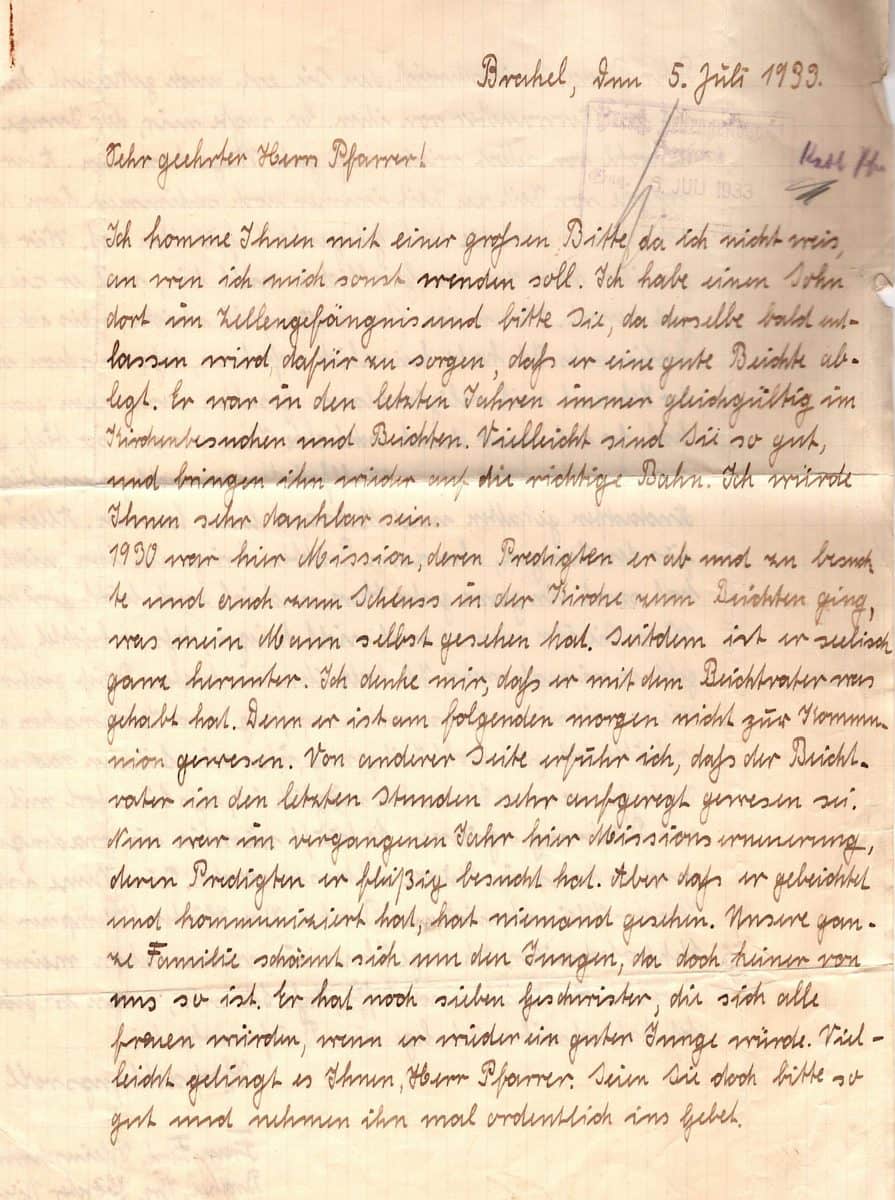

Katholische Gefängnis-Hilfsvereine, auch Gefangenfürsorge genannt, hatten eine wichtige Funktion in der NS Zeit. Sie setzten sich für Gefangene ein und brachten ehrenamtliche HelferInnen ein. In einem Schreiben heißt es 1935 an das Amt für Volkswohlfahrt: "Nachdem durch den Erlass des Herrn Reichsministers der Justiz der Aufgabenkreis der Gefangenenfürsorge durch die Strafanstalt geregelt ist, bleibt uns als Aufgabe für unsere Arbeit die Fürsorge für die Strafgefangenen nach ihrer Entlassung, Beschaffung von Arbeitsplätzen, Unterbringung in Übergangswohnheimen, Vermittlung von Schutzaufsichten, Unterstützung von besonders notleidenden Familien und Fürsorge für durchwandernde ehemalige Gefangene." [Es folgt ein entsprechender damaliger Gruß!]

Chronologie: Einschränkung der Strafvollzugs-Seelsorge

Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten waren zunächst nur sehr wenige Veränderungen in der seelsorgerischen Betreuung der Gefangenen verbunden. Durch die neue Vollzugsordnung vom … wurden sogar die Möglichkeit der religiösen Lektüre erweitert. Während in manchen Strafanstalten die Teilnahme am Gottesdienst für alle Gefangenen verbindlich war, war es in anderen Strafanstalten den Gefangenen die Teilnahme am Gottesdienst freigestellt. (Pasquale, S. de, a. a. O., S. 291 f.)

Die seelsorgerische Betreuung der jüdischen Häftlinge in den Strafanstalten wurde ab dem 10. Februar 1936 immer mehr eingeschränkt, bis sie am 23. Dezember 1938 endgültig verboten wurde. (Pasquale, S. de, a. a. O., S. 292; Morlang, Adolf: Zwischen „Schutzhaft“ und KZ: Strafvollzug im „3. Reich“ am Beispiel der Strafanstalt Freiendiez (heute Justizvollzugsanstalt Diez), Diez 2007, S. 9)

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Seelsorge an den Häftlingen immer mehr eingeschränkt. Nachdem Ende 1941 die Seelsorge an polnischen Häftlingen untersagt worden war, wurde 1943 die Bezeichnung der Konfessionen von den Zellentüren entfernt. Außerdem wurden die Häftlinge bei Haftantritt weder nach ihrer Religionszugehörigkeit befragt, noch auf die Möglichkeit der Teilnahme an Gottesdiensten und der Inanspruchnahme der Seelsorge hingewiesen. (Pasquale, S. de, a. a. O., S. 292)

Ab September 1944 durften in deutschen Strafanstalten keine Gottesdienste mehr durchgeführt werden. (Möhler, R., a. a. O., S. 127) Noch weiter eingeschränkt wurde die Seelsorge in den Strafanstalten aufgrund einer reichsweiten Verfügung vom 12. Dezember 1944 „Mit den Anforderungen des totalen Krieges sind die Gottesdienste zeitlich nicht vereinbar, wo und soweit sie eine Zeit für sich beanspruchen, die für Arbeitsleistungen des totalen Krieges zur Verfügung stehen muss.“ (Zitiert nach Wever, D., a. a. O., S. 24; Hervorhebung im Original)

Nach dem Adressbuch für Groß-Remscheid aus dem Jahre 1935 waren im Zuchthaus Lüttringhausen unter anderem auch ein evangelischer und ein katholischer Strafanstaltspfarrer tätig. (Einwohner- und Geschäfts-Handbuch für Groß-Remscheid (Adreßbuch), Remscheid 1935, S. 38)

Während beispielsweise im Zuchthaus Münster bis 1935 ein Rabbiner die dort inhaftierten jüdischen Häftlinge besuchen bzw. seelsorgerisch betreuen durfte, (Wever, D., a. a. O., S. 21) gibt es bisher keine Hinweise auf eine ähnliche Regelung für das Zuchthaus Lüttringhausen, wo ebenfalls jüdische Häftlinge inhaftiert waren.

Nach Angaben des politischen Häftlings Willi Schmidt waren fast alle politischen Häftlinge des Zuchthauses Lüttringhausen Dissidenten, das heißt, sie gehörten keiner Religionsgemeinschaft an. Trotzdem gingen aber auch sie in die Zuchthauskirche, allerdings mit dem Ziel, „Kassiber auszutauschen und eine Organisation herzustellen.“ (Schmidt, W., a. a. O., S. 213)

Der politische Häftling Hans Müller, der von 1935 bis 1937 im Zuchthaus Lüttringhausen einsaß, berichtete in seinen Lebenserinnerungen über den dortigen Gottesdienst: „Zum katholischen Gottesdienst am Sonntag wurde dem aufgeschlossen, an dessen Tür ein ‚K’ in dem kleinen Rahmen eingeschoben war. Zum evangelischen gab es ein ‚E’ und für die Dissidenten ein ‚D’. Die Teilnahme bot die einzige Möglichkeit, auch Kameraden von anderen Stationen wiederzusehen. Auf Schreibkarton feinsäuberlich nachgemalt, besaß ich alle drei Buchstaben. Blitzschnell wechselte ich schon am Samstagabend meine Konfession, wenn die Türe zum Herausstellen des Kübels kurz geöffnet war. Die Teilnahme am Gottesdienst gab manchem Gefangenen eine Illusion menschlicher Nähe, denn diese war sehr eingeschränkt: Zwischen den Sitzen in der Zuchthauskirche befanden sich hohe Trennwände, so konnten wir uns nicht sehen. Links und rechts von der erhöhten Kanzel wachten zwei Maschores. Wir konnten höchstens mal bei einem gekünzelten Husten ein Wort flüstern oder unterwegs einen Kassiber wechseln. Und wenn der Zuchthausgeistliche das Gebet ‚für Führer – Volk – und Vaterland’ abschloß, war die grausame Wirklichkeit wieder gegenwärtig.“ (Müller, H.: „Führung gut – politisch unzuverlässig“, a. a. O., S. 113)

Für die Gefangenenfürsorge waren bis 1933 in den Strafanstalten die Oberlehrer und Pfarrer zuständig, wobei sich die Pfarrer um die katholischen bzw. evangelischen Häftlinge und die Oberlehrer um die konfessionslosen bzw. weder katholischen noch evangelischen Häftlinge kümmerten. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme wurde die konfessionelle Gefangenenfürsorge gleichgeschaltet und in die Nationalsozialistische Volkswohlfahr (NSV) eingegliedert. (Pasquale, S. de, a. a. O., S. 293)

Quelle: Armin Breidenbach