Viele soziale Medien, beziehungsweise das von ihren Algorithmen beeinflusste Kommunikationsverhalten der User, fördern eine Abkehr von der demokratischen Kultur und ihren Grundlagen (Rechtsstaat, Minderheitenschutz, Kompromiss in der politischen Entscheidung) hin zu autokratischen Staatsformen und einer ab- und ausgrenzenden politischen Auseinandersetzung. Deren Zweck ist nicht mehr, wie in einer liberalen Demokratie, die Suche nach der besten Lösung für alle, sondern die Durchsetzung des Rechts des Stärkeren. Es ist ein Tummelplatz für Autoritäre und Populisten.

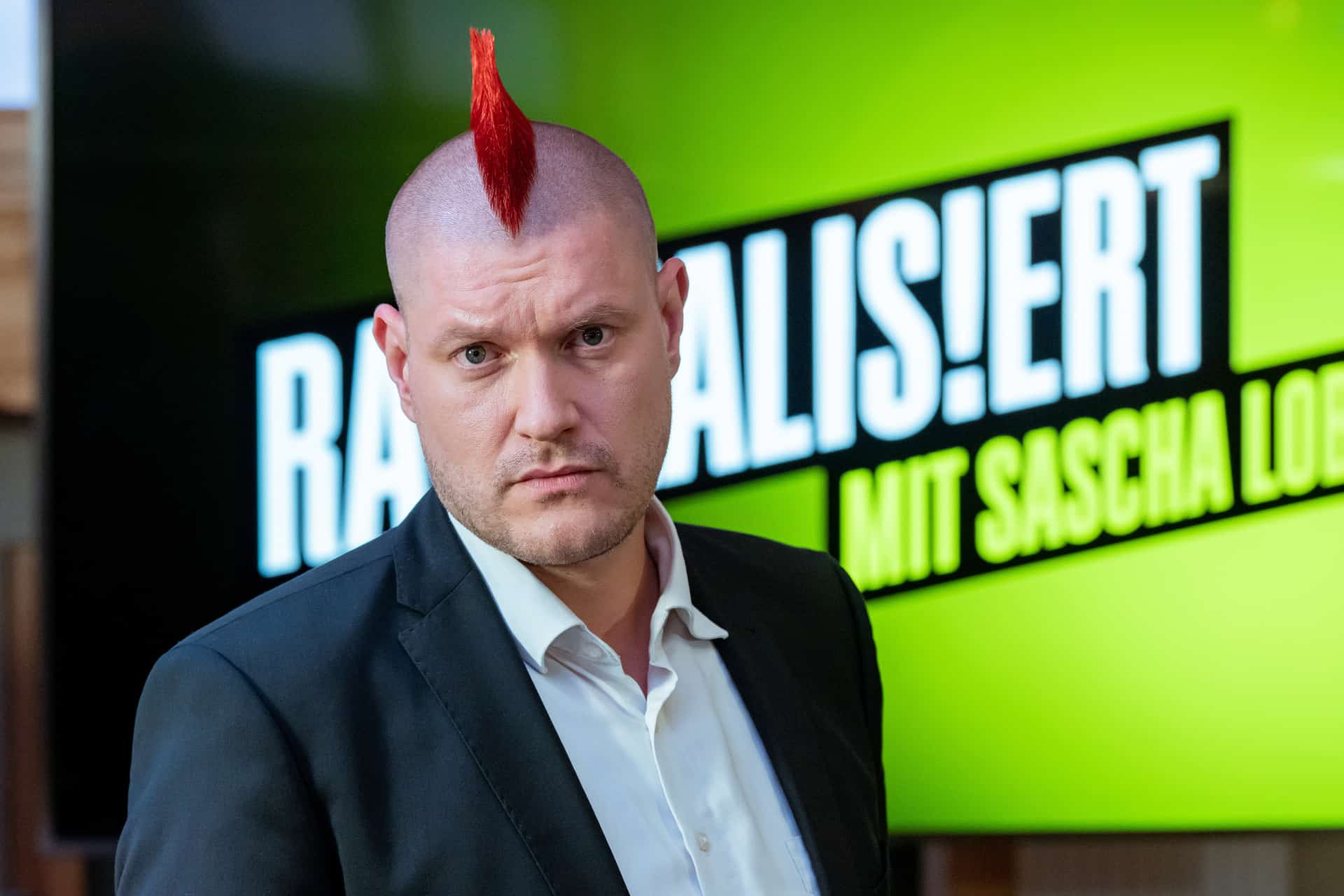

An Beispielen, wie dem Attentat in Christchurch, zeigt Lobo, wie gefährlich und ansteckend Radikalisierung ist und dass Verschwörungstheorien ein Weltbild konstruieren, das oft die Grundlage für Gewalt darstellt.

Aber wie radikalisieren sich Menschen? Mit seinem Publikum sowie ExpertInnen taucht Sascha Lobo ein in die Welt der Verschwörungstheorien und der Hass-Kommentare im Internet, in dem viele nicht mehr unterscheiden können, was wahr und was unwahr ist. Sascha Lobo analysiert, wie schnell sich Menschen radikalisieren und wie empfänglich und anfällig wir alle für Täuschungen sind. Im Gespräch mit dem freien Journalisten und Webvideoproduzenten Rayk Anders, der sich in die Welt der Verschwörungen und Halbwahrheiten in den sozialen Medien begibt, geht Sascha Lobo zunächst Vorurteilen und Verschwörungstheorien im Netz auf den Grund, die oft die Basis für eine Radikalisierung bilden.

Mit der Sozialpsychologin und Soziologin Dr. Catarina Katzer und Günter Bressau von der Landeskoordinierungsstelle Demokratiezentrum Baden-Württemberg zeigt Sascha Lobo die Dynamiken von Shitstorms und Hasskommentaren und wie diese Hetze Menschen weiter anstachelt. Dr. Catarina Katzer erklärt, was Menschen zu einer hasserfüllten Kommunikation im Netz bewegt und wie eine fehlende digitale Empathie unsere moralische Mentalität verändert – online und offline.

Hier setzt die Arbeit von Günter Bressau an, der sich bei seiner Arbeit an der deutschlandweit einzigen Meldestelle für Hass im Netz mit der rechtlichen Einordnung von Hasskommentaren beschäftigt. „Radikalisiert – Mit Sascha Lobo“ macht das zum Beispiel mit einem Videoclip von Youtuber Rezo, der seine krassesten Hasskommentare zitiert, greifbar und persönlich. Darüber hinaus erklärt Sascha Lobo, wie schnell diese Online-Hetze in die Offline- Welt überspringt und wie Mechanismen der Radikalisierung funktionieren: Dazu interviewt er Stepanie Wittschier, eine Aussteigerin der Verschwörungsszene.

Text: ZDF | Fotos: Svea Pietschmann