Das Buch mit dem Titel .„Die Integration von Haftentlassenen in den Arbeitsmarkt“ ist eine rechtswissenschaftliche Dissertation und sicher nicht für GefängnisseelsorgerInnen geschrieben. Für wen eigentlich? Da ist sicher zunächst ein persönliches Forschungsinteresse, die „aktuelle[n] Ausgestaltung der Gefangenenarbeit“ zu überprüfen, wie der Titel nahelegt sowie ein „Reformkonzept“ (29) vorzulegen.

Julia Biastoch, Die Integration von Haftentlassenen in den Arbeitsmarkt: Eine Überprüfung der aktuellen Ausgestaltung der Gefangenenarbeit, der Sozialgesetzgebung und des Übergangsmanagements (Schriften zur Kriminologie; 33), Baden-Baden: Nomos, 2024, 363 Seiten. 119,00 Euro

Als rechtswissenschaftliche Dissertation zielt sie sicher auf im Strafvollzug tätige Juristen und in den entsprechenden Abteilungen der Justizministerien Tätigen ab. Denn in deren Hand liegen Anstoß zu und Durchführung von sinnvollen und effektiven Reformen im Strafvollzug mit dem Ziel Resozialisierungschancen zu vergrößern. Ein wichtiger Schritt dahin dürfte insbesondere eine Neuregelung der Arbeitsvergütung sowie sozialversicherungsrechtlicher Regelungen sein. Arbeit muss besser honoriert werden und das im wahrsten Sinne des Wortes: Honorar (und dazu zählt auch die Sozialversicherung) hat etwas mit honor, das heißt mit Ehre und damit Wertschätzung zu tun und könnte nicht nur die aktuelle finanzielle Lage, sondern auch die Perspektiven für Gefangenen verändern und die Chancen auf die verfassungsrechtlich gebotene Resozialisierung erhöhen. Dies ist Aufgabe sowohl des Allgemeinen Vollzugsdienstes, insbesondere des in den Werkbetrieben Tätigen (diese sind die ersten BehandlerInnen) als auch des Sozial- und psychologischen Dienstes. Auch die hier Tätigen dürften sich angesprochen fühlen, insbesondere die BerufseinsteigerInnen, die sich mit dieser Dissertation einen umfassenden Überblick über die Gefangenenarbeit verschaffen können. Und auch sie haben die Möglichkeit, sowohl auf die Anstaltsleitungen als auch über ihre Berufsverbände auf den Gesetzgeber einzuwirken.

An Gefangenenarbeit nicht vorbeischauen

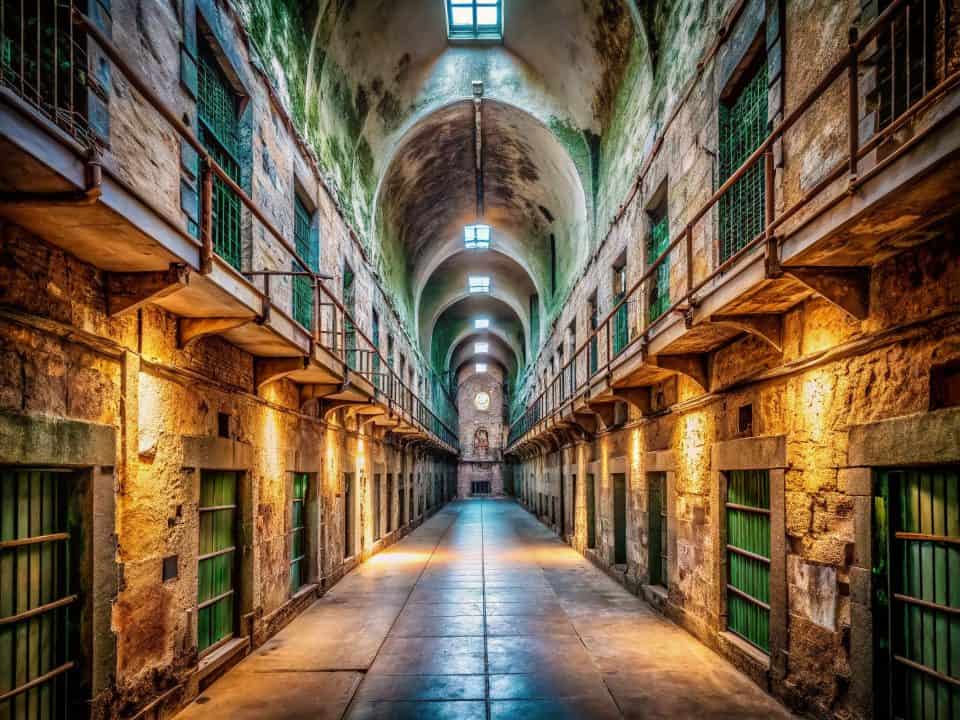

Die Autorin hat vermutlich nicht GefängnisseelsorgerInnen im Blick gehabt, und es mag vielleicht arrogant wirken, zu behaupten, dass diese auch nicht unbedingt von sich aus zum vorliegenden Buch greifen würden. Allein der stolze Preis dürfte abschreckend wirken. Nun sind es sicher auch biographische Hintergründe, die mich als ehemaligen Gefängnisseelsorger auf dieses Buch aufmerksam machten: Sozialethische Schwerpunktsetzung im Studium, Beobachtungen des Arbeitsmarktes seit den 1980er Jahren, Auseinandersetzung mit lebensraumorientierter Seelsorge. Und eine solche weiß zwar um ihre Einbindung im Gefängnis und in ein staatliches Strafsystem, hat aber nicht unbedingt die Bedeutung der Gefangenenarbeit dabei als erstes im Blick. Aber gerade wegen deren Bedeutung für Inhaftierte, nicht nur als Einkommensquelle, sondern ebenso als Potenzial eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten und schließlich Sinn entdecken zu können, machen diese Arbeit für Seelsorgende zu einem Gewinn. Dabei weiß ich um meine Grenzen als Theologen, sie wirklich umfassend und sachgerecht würdigen zu können. Die biographischen Grundlagen, insbesondere die Erfahrungen und Erlebnisse im Gefängnis können dennoch den theologischen Blick erweitern. Seelsorgende können an der Gefangenenarbeit nicht einfach vorbeischauen. Diese strukturiert das Leben im Gefängnis, das meiste findet d‘rum herum statt. Das viel zu geringe Einkommen ermöglich Teilhabe (wenn auch nur in geringem Umfang) am zumeist überteuerten Gefangeneneinkauf. Die Autorin macht darauf zur Genüge aufmerksam und fügt zurecht ein Kapitel „Bedeutung von Arbeit in der Gesellschaft“ ein (47-49). Dies hätte aus theologischer Sicht natürlich ausführlicher ausfallen können. Für SeelsorgerInnen ist neben der integrativen Kraft von Erwerbsarbeit gerade auch deren sinnstiftender Aspekt von Bedeutung: In der Arbeit kann sich der Mensch selbst entfalten, innere Fähigkeiten, letztlich Sinn entdecken. Und man muss dazu nicht unbedingt Viktor Frankls Überlegungen, die er auch in Gefängnissen vortrug, kennen. Sinn eröffnet Perspektiven, die so wichtig sind, und von deren Fehlen wir zur Genüge wissen, dass sich dieses kriminalitätsfördernd auswirkt. Wichtig und wünschenswert wären hierfür natürlich sinnvolle Arbeitsangebote, und hier gibt es in den Anstalten sicher noch viel Luft nach oben. Theologisch betrachtet geht es nie allein darum, mit seiner Arbeit „nützlich“ zu sein, sondern sich als Mensch in der Arbeit zu „verwirklichen“ und so am Schöpfungsauftrag Gottes mitzuwirken. Arbeit ist ein „der Würde des Menschen entsprechendes Gut, ein Gut, das diese Würde zum Ausdruck bringt und sie vermehrt“, wie es in Laborem exercens (9) heißt. 1

Das mag nun alles theoretisch, realitätsfremd – zumal im Blick auf Arbeit im Gefängnis – und abgehoben klingen. Zwölf Jahre Gefängnisseelsorge und unzählige Besuche in Eigen- bzw. Fremdbetrieben hinterließen auch bei mir ein realistischeres und differenziertes Bild von Gefangenenarbeit. Diese strukturiert nicht nur das Leben in einer Anstalt (auch für die „verschuldet“ oder „unverschuldet“ Nichtbeschäftigten), sondern sie bestimmt auch Einkommen und damit Einkaufsmöglichkeiten. Und dort, wo diese entfallen, beginnen möglicherweise Verschuldung und Gewaltverhältnisse. Gefangenenarbeit bestimmt – so gesehen – eigentlich das ganze Leben, Miteinander und ggf. Gegeneinander in der Anstalt.

Details zur Arbeit

Die Autorin nähert sich dem Thema in zunächst drei Schritten: Sie analysiert und diskutiert (1.) die „Arbeitssituation vor der Haft“ (31-58), (2.) die „Arbeitssituation in der Haft“ (59-155) und (3.) die „Arbeitssituation nach der Haft“ (155-267), bevor sie (4.) vorliegende Reformkonzepte untersucht und ein eigenes vorlegt (266-325). Kurze Zusammenfassungen zwischen den einzelnen Abschnitten erleichtern die Lektüre, wobei diese auch Fachfremden nicht schwer gemacht wird. Insgesamt aus meiner Sicht eine beeindruckende Leistung, die einen umfassenden Überblick über das aktuelle System vermittelt und als solche sich allen im Justizvollzug Tätigen empfiehlt. Auch wenn im Folgenden das eine oder andere zu kurz kommen mag, versuchte ich der Arbeit gerecht zu werden und wähle ein paar Details aus:

1. Teil

Im ersten Teil „Arbeitssituation vor der Haft“ (31-58), zeichnet die Autorin das Bild der prekären Situation der meisten Gefangenen. Vorstrafen, Arbeitslosigkeit, (meist bedingt durch) mangelnde Bildung, fehlende Berufsabschlüsse, wenig finanzielle Ressourcen bzw. Schulden, wenn überhaupt eingebunden in soziale und familiäre Netzwerke, dann doch in sehr instabile, usw. Allesamt Faktoren, die es erschweren, Inhaftierte während der Haftzeit in Arbeitsprozesse zu integrieren und erst recht danach. Studien belegen zwar, dass es keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit (sowie Armut) und Kriminalität gibt, machen aber eindeutig deutlich, dass eine Korrelation beider nachweisbar sei. Schon hier zeigt sich, wie wichtig Arbeit, ein finanzielles Auskommen bereits in Haft ist.

2. Teil

Im zweiten Teil „Arbeitssituation in der Haft“ (59-155) legt sie Möglichkeiten, aber auch Grenzen dar: Interessant ist ein kurzer historischer Abriss (59-69), der zeigt, dass seit der Erfindung des Gefängnisses in der Neuzeit Arbeit schon immer ein fester Bestandteil war, sei es zur Besserung der Gefangenen, sei es zur Ausbeutung ihrer Arbeitskraft (übrigens ein sehr spannendes Thema 2 oder zur Resozialisierung (was nicht gleichbedeutend mit Besserung sein muss), die im Sozialstaatsgebot verfassungsrechtlich aufgegeben ist. In deutschen Gefängnissen besteht Arbeitspflicht, die Biastoch kritisiert, nicht zuletzt deshalb, weil sie eine arbeitsrechtliche Angleichung an vertraglich geregelte „extramurale“ Arbeitsverhältnisse rechtlich verunmöglicht. Die Schwierigkeit aus den unterschiedlichsten Gründen geeignete Arbeitsplätze bzw. alternativ Unterrichtsplätze (vgl. 113-123) vorzuhalten sind ihr bewusst. Die Gründe liegen zum Teil bei den Gefangenen und deren Vorgeschichte selbst begründet, zum Teil im vorhandenen Arbeitsangebot in „Hausbetrieben“, „Eigenbetrieben“, „Unternehmerbetrieben“. Veränderungen hier scheitern oft an fehlenden finanziellen Mitteln. Am besten ist es momentan, (vor allem im offenen Vollzug) als Freigänger in „etxramuralen“ Betrieben mit einem Arbeitsvertrag und sozialversicherungspflichtiger Absicherung beschäftigt zu sein und so am ehesten noch eine Chance auf eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt nach der Haftentlassung zu haben.

Die Autorin beschreibt ausführlich das monetäre und nicht-monetäre Vergütungssystem bis hin zur Aufteilung in Hausgeld, Eigengeld und Entlassungsgeld und erinnert in diesem Zusammenhang an das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2023, das „die aktuellen Regelungen zur Gefangenenvergütung aufgrund eines Verstoßes gegen das Resozialisierungsgebot aus Art. 2 […] GG für verfassungswidrig“ erklärt habe. Sozialversichert sind Inhaftierte nur eingeschränkt. War ursprünglich (1977) „eine vollständige Einbindung in die gesetzliche Sozialversicherung vorgesehen“ (101), beschränkt sich dies nach wie vor auf die Arbeitslosen, Unfall- und Krankenversicherung (101-107): „Gerade Inhaftierte mit langen Freiheitsstrafen droht so Altersarmut, was langfristig ein Leben in sozialer Verantwortung erschwert“ (113).

Die „Bedeutung der Gefangenenarbeit“ (124-129) wird ausführlich beschrieben: im Blick auf die Resozialisierung benennt die Autorin die mögliche Qualifizierung, eine verbesserte ökonomische und schließlich auch psychische Situation, womit sich an das eingangs Formulierte anknüpfen lässt: die Bedeutung der Arbeit als sinnstiftende Tätigkeit, die Potenziale zur Selbstverwirklichung in sich trägt. Dies leitet schließlich zu einer persönlichen Stabilisierung bei, die nicht unerheblich für den Haftalltag und das dortige Miteinander ist. Dass „die Gefangenenarbeit auch für den Finanzhaushalt der Bundesländer eine nicht zu unterschätzende Bedeutung“ hat, bleibt dabei nicht unerwähnt (128f). Ernüchternd bleiben abschließende Beobachtungen bei den Auswirkungen auf die Legalbewährung. Für Deutschland liegen hier bedauerlicherweise nur wenige Zahlen vor, zieht man internationale Studien hinzu, muss man leider feststellen, dass sich das Rückfallrisiko durch Arbeit in Haft nur wenig beeinflussen lässt (137-154).

3. Teil

In ihrem dritten Teil blickt Biastoch auf die „Arbeitssituation nach der Haft“ (157-267). Für die ist eine angemessene Entlassungsvorbereitung entscheidend. Da etwa nur 20% der Entlassungen vorzeitig erfolgen, ist eine solche in den meisten Fällen auch berechenbar durchzuführen. Doch auch hier gibt es Grenzen, denn für ca. 20% mit einer durchschnittlichen Haftdauer von bis 6 Monaten (diese Gruppe hat kaum Chance auf Arbeit in Haft) und weiteren fast 20% bis 12 Monaten kann eine qualifizierte Vorbereitung kaum stattfinden. Deren Begin ist ohnehin gesetzlich nicht geregelt, sondern unterliegt einem Ermessensspielraum. Hier fragt man sich auch, warum nicht mehr Geld- oder Bewährungsstrafen verhängt werden, die die Resozialisierungschancen erheblich vergrößern, während gerade kurze Freiheitsstrafen die merklich verringern.

Den Gefangenen stehen unterstützende Maßnahmen zur Verfügung (157-166), die ihre Vorläufer in den so genannten Fürsorgevereinen haben, im Preußen des 18. Jahrhunderts zunächst noch staatlich organisiert, seit dem 19. Jahrhundert mehr und mehr in freier Trägerschaft, gerade auch der Kirchen. Ein System, an das auch nach 1945 wieder angeknüpft und das nach der Wiedervereinigung seit den 1990er Jahren im gesamten Deutschland gilt. Ganz unproblematisch ist dieses nicht, weil sich damit ein „weit verzweigtes, vom staatlichen Sozialleistungssystem weitgehend unabhängiges System“ entwickeln konnte, „das sich durch ein Nebeneinander von freien und justizförmigen Hilfen auszeichnet“ (166) und nicht selten nach einer verbesserten Verzahnung ruft.

Die „Lebenssituation nach Haft“ (174-188) ist zumeist gezeichnet von individuellen psychosozialen Problemen. Die Haft entmündigt Gefangene, macht sie unselbständig, entlässt sie in ein „Entlassungsloch“ (Eduard Matt, Heike Hentschel, zit. 175). Sie sind mit der neu gewonnenen Freiheit überfordert 3: Geldnot und Schulden stehen Erwerbs- und Wohnungslosigkeit sowie abgebrochene Kontakte zu Familie/Angehörigen und Freunden. Nun weiß man zur Genüge, dass all dies zusammen mit Einsamkeit und Perspektivlosigkeit ein hohes Kriminalitätsrisiko darstellt. Es darf deshalb nicht wundern, dass wir auf eine derart hohe Rückfallquote schauen können, wobei das erste Jahr das schwierigste ist: Innerhalb der ersten drei Jahre haben wir ca. 34% Rückfälle, bis 6 Jahre weitere 10%, bis 9 Jahre ca. 3%, bis 12 Jahre weitere ca. 1,5%. Hinzu kommen weitere Risikofaktoren wie Alter (bis 25 am höchsten), Geschlecht (Männer), Delikte (Raub/Erpressung, BTM), Sucht, Vorstrafen. Verdienst, Perspektiven am Arbeitsmarkt (206) und Sozialleistungen senken das Risiko nicht. Letztere bewirken vor allem keine Integration in den Arbeitsmarkt (209f) oder in soziale Netzwerke wie Partnerschaften und Freundschaften (210-212). Die „Bedeutung der Arbeitsmarktintegration“ (188-213), ist wie bereits mehrfach angesprochen ein entscheidender Aspekt.

Nun weiß man zur Genüge, dass all dies zusammen mit Einsamkeit und Perspektivlosigkeit ein hohes Kriminalitätsrisiko darstellt. Es darf deshalb nicht wundern, dass wie auf eine derart hohe Rückfallquote schauen können, wobei das erste Jahr das schwierigste ist: Innerhalb der ersten drei Jahre haben wir ca. 34% Rückfälle, bis 6 Jahre weitere 10%, bis 9 Jahre ca. 3%, bis 12 Jahre weitere ca. 1,5%. Hinzu kommen weitere Risikofaktoren wie Alter (bis 25 am höchsten), Geschlecht (Männer), Delikte (Raub/Erpressung, BTM), Sucht, Vorstrafen. Verdienst, Perspektiven am Arbeitsmarkt (206) und Sozialleistungen senken das Risiko nicht. Letztere bewirken vor allem keine Integration in den Arbeitsmarkt (209f) oder soziale Netzwerke wie Partnerschaften und Freundschaften (210-212). Die „Bedeutung der Arbeitsmarktintegration“ (188-213), ist wie bereits mehrfach angesprochen ein entscheidender Aspekt.

Eingliederungshilfen (214-242) können die Probleme zwar abfedern, dennoch bleiben Schwierigkeiten (243-259) sowohl auf individueller als auch struktureller Ebene: „sowohl auf der Ebene der Sozialgesetzgebung als auch auf der des Übergangsmanagement, die Arbeitsmarktintegration“ (244). Hier sieht die Autorin Reformbedarf. Ein nicht zu vernachlässigender Gesichtspunkt wird zwar angesprochen, kommt m.E. aber zu kurz: die Integrationsbereitschaft der Gesellschaft, Stigmatisierungstendenzen, Misstrauen Strafentlassener gegenüber (253f). Denn ebenso wie Kriminalitätsfurcht korrelieren diesbezügliche Ängste nicht mit der Realität. 4 Ob diese Problematik allerdings im Rahmen der vorliegenden Arbeit thematisiert werden muss, kann man unterschiedlich bewerten. Immerhin wird es aber angesprochen.

Ein Beschäftigungsverhältnis reduziert das Rückfallrisiko, und je höher qualifiziert, desto besser. Das lässt sich trotz der schwierigen Datenlage sicher sagen. Die Autorin weiß allerdings, dass die Integration in den Arbeitsmarkt ein insgesamt schwieriger und komplexer Akt ist, wenn man sich das überwiegend schlechte Bewerberprofil der aus Haft Entlassenen ansieht. Hinzu kommt, dass „das Management, das Lücken schließen soll, […] wiederum selbst unter unzureichender Koordination [leidet], dem Fehlen verbindlicher Regelungen und einer mangelhaften finanziellen und personellen Ausstattung. Hinzu kommt, dass jegliche Vermittlungsbemühungen von nur schwer beeinflussbaren makrosoziologischen Faktoren wie einer integrationsbereiten Gesellschaft und einem aufnahmefähigen Arbeitsmarkt abhängen“. (258f) Die Abschließende Einschätzung, dass es „hier […] vor allem an einer entschiedeneren Regulation der Zusammenarbeit, um Zuständigkeiten, Ziele und Verfahrensweisen eindeutig zu bestimmen und so die Arbeitsabläufe zu optimieren“ (267) muss nachdenklich stimmen.

4. Teil

Im vierten und letzten Teil „Reformvorschläge“ (269-325) diskutiert die Autorin zunächst ausführlich vorhandene Reformvorschläge (292-300), bevor sie ihre eigenen (300-325) vorstellt, die sich z.T. bereits aus den zuvor angeführten Mängeln der gegenwärtigen Praxis ergeben. Allem voran wird nochmals die Abschaffung der Arbeitspflicht verlangt und die dadurch ermöglichte Angleichung an „arbeitnehmerähnliche Beschäftigungsverhältnisse“ (300-307). Dann problematisiert Biastoch die aktuell schlechte und verfassungswidrige Vergütung und schlägt eine Anpassung an den Mindestlohn einschließlich Abgaben in die Sozialversicherung vor. Ebenso wie bei Freigängern könnten vom Lohn Haftkosten abgezogen und wie in der gegenwärtigen Praxis weitere Abzüge in Rücklagen oder Schuldenregulierung vorgenommen werden. Damit könnte man nicht nur der auch in den Strafvollzugsgesetzen geforderten Anpassung an die allgemeinen Lebensbedingungen gerecht werden, sondern – nicht zuletzt aufgrund eigener Erfahrungen und Gesprächen mit Inhaftierten – deren Motivation zu arbeiten und an der Entlassungsvorbereitung aktiv(er) mitzuwirken fördern. Sicher ist eine Vorbereitung auf ein Leben in Freiheit und Selbstverantwortung unter den Bedingungen des Freiheitsentzuges in sich schon widersprüchlich und kontraproduktiv, dennoch ließen sich erste Freiheitsräume eröffnen. Bedenken, eine Anhebung der Vergütung würde zu einem Einkommensgefälle mit möglicherweisen negative Folgen im Miteinander der Inhaftierten untereinander folgen, begegnet die Autorin mit dem Verwies darauf, dass es ein solches im Blick auf die Freigänger schon gebe und dass es im Übrigen durchaus auch gerechtfertigt wäre. Für Beschäftigungslose (313f) sollten ihres Erachtens Sozialleistungen in Höhe des Bürgergeldregelsatzes erfolgen mit der Möglichkeit von Kürzungen bei Verweigerung zumutbarer Arbeit – also auch hier eine Angleichung an die Lebensverhältnisse draußen.

Fazit

Schlussendlich fordert Biastoch die Verabschiedung von entsprechenden Resozialisierungsgesetzen in allen Bundesländern, damit Regelungen nicht in mehr oder weniger unverbindlichen Ermessenspielräumen verpuffen. Darin sollte auch geklärt sein, dass Arbeitsverhältnisse nach Haft sozialrechtlich gefördert werden sollen und eigene Resozialisierungsbetriebe vergleichbar zu Inklusionsbetrieben geschaffen werden sollten (322f). Auch wenn nicht alles, was die Autorin in ihrer Dissertation analysiert hat, sowie alle ihre Vorschläge hier angemessen gewürdigt wurden, reicht es m.E., das Buch zu empfehlen und vor allem denen ans Herz zu legen, die für Gefangenenarbeit und Wiedereingliederung nicht nur in den Arbeitsmarkt, sondern in die Gesellschaft Verantwortung tragen. Und es ist darüber hinaus absolut geeignet, auch Seelsorgenden den Blick zu weiten in ein wichtiges Teilsystem des Gefängnisses. Ein stolzer Preis allerdings, der vermutlich einer eher kleineren Auflage und einem kleineren LeserInnenkreis geschuldet sein dürfte. Schade d’rum, das Buch hätte einen größeren verdient.

Simeon Reiniger

1 Papst Johannes Paul II, Enzyklika Laborem exercens über die menschliche Arbeit zum neunzigsten Jahrestag der Enzyklika „Rerum novarum“, hier zit. nach der offiziellen Übersetzung (28.5.2025)

2 Vgl. dazu Dübgen, Franziska (2016), Theorien der Strafe, Hamburg: Junius Verlag, bes. 109-164.

3 Es scheint eine Signatur der „Zweiten Moderne“ zu sein, dass die gewonnen Freiheiten insgesamt Menschen zu überfordern scheinen. Vgl. dazu z.B. Beck, Ulrich; Beck-Gernsheim, Elisabeth (Hg.) (1994), Riskante Freiheiten: Individualisierung in modernen Gesellschaften, 2. Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp, oder: Beck, Ulrich (1986), Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

4 Siehe: Wischemeier, Klaus (2018), Nur Statistik hilft nicht, in: Neue Osnabrücker Zeitung vom 27.12.2018, 5.