Auf die im Jahr 2022 an der Universität Marburg vorgelegte Dissertation wurde in der Fachzeitschrift AndersOrt 2025 I hingewiesen. Die Arbeit der Evangelischen Pfarrerin und Studienleiterin Katharina Scholl verdient aber eine längere und ausführlichere Besprechung und eine breitere LeserInnenschaft. Auch wenn sie eher eine raumsoziologische als eine raumtheologische Arbeit darstellt, ist sie doch interessant und aufschlussreich für die Gefängnisseelsorge.

Denn die praktisch-theologische Forschung lässt (noch) ein so genanntes „Raumdefizit“ (196-203) erkennen, und Scholl verweist exemplarisch auf fünf Entwürfe zur Gefängnisseelsorge, wo sie dieses Defizit diagnostiziert. Diese Lücke will Scholl füllen, indem sie den Raum, und vor allem den Andachtsraum, als für die Seelsorge beeinflussenden Raum herausarbeitet. Denn dieser bestimmte Atmosphäre und Dynamik des seelsorgerlichen Gesprächs oder des Gottesdienstes. „Seelsorge ist immer situativ“ (195) und findet im Kontext eines Raumes statt. Natürlich hängt Seelsorge auch von der Persönlichkeit der Seelsorgenden ab, aber im Rahmen der vorliegenden Arbeit interessieren die Räume. Diese wiederum sind von Gefängnis zu Gefängnis unterschiedlich, doch die Autorin, die zwar verschiedene Gefängnisse kennen lernen konnte, begrenz ihre Analyse auf die JVA I Frankfurt und deren Andachtsraum. Hat die Arbeit dadurch auch nur einen begrenzten Wert? Ich meine: Nein! Auch wenn jede:r Seelsorgende in noch so verschiedenen Gefängnissen und unterschiedlichen Gegebenheiten je situativ arbeiten mag, sie:er kann sich durchaus in dem von Scholl erarbeiteten theoretischen Rahmen wiederfinden. Und das macht die Arbeit interessant, anregens- und lesenswert.

Katharina Scholl: Kontrolle und Subversion: Raum für Seelsorge im Gefängnis Praktische Theologie heute Verlag W. Kohlhammer 2024, 59 Euro

Mit einer Szene aus Carl Zuckmeiers „Hauptmann von Köpenick“, 1956 mit Heinz Rühmann verfilmt, führt sie in das Thema ein: „Alle sitzen in Reih’ und Glied in den Kirchenbänken. […] Die Männer beginnen mit Inbrunst zu singen: ‚Bis hierher hat mich Gott gebracht in seiner großen Güte…‘“ Scholl greift damit die Spannung zwischen der grauen Monotonie des Gefängnisses und der Feierlichkeit des Gottesdienstes auf und entfaltet unter dem Titel „Kontrolle und Subversion“ ihre raumsoziologische Untersuchung des Andachtsraumes im Gefängnis. Dieser eröffnet gewissermaßen einen (beschränkten) Freiraum inmitten einer der totalen Kontrolle unterworfenen „Totalen Institution“ (Evring Goffman). Nun sind Goffmans Analysen, die auf Untersuchungen in Psychiatrien der 1960er Jahre fußen, innerhalb der Gefängnisforschung allerdings nicht unumstritten. Aber nicht sie allein bilden die Hintergrundfolie für Scholls Arbeit, sondern fast noch mehr Goffmans Interaktionstheorie, durch die Scholl die Architektur des Gefängnisses und mitten darin des Gottesdienstraumes in ihren Funktionen und vor allem ihrer Botschaft analysiert.

Scholl nimmt die/den LeserIn gewissermaßen von draußen nach drinnen mit auf eine Reise in die Welt des Gefängnisses: Sie beschreibt in Kapitel 2 die Gesellschaft als den „strafenden Raum“ und referiert „Gesellschaftliche Diskurse über Kriminalität und ihre räumliche Grammatik“ (15-54). Dabei bezieht sie sich vornehmlich auf die Kriminologen David Garland (USA), Nils Christie (Norwegen) und Didier Fassin (Frankreich) und diagnostiziert mit diesen einen „punitive turn“, der sich nicht zuletzt in der Gefängnisarchitektur niederschlägt. Es ist das Sicherheits- und Kontrollbedürfnis, wie es bereits Michel Foucault kritisch vor allem in „Überwachen und Strafen“ beschreibt. Ein Sicherheitsbedürfnis, das nicht unbedingt mit der tatsächlichen Sicherheitslage bzw. Kriminalität korrespondiert. Kriminalitätsfurcht ist weitgehend medial erzeugt – ebenso wie Kriminalität insgesamt gesellschaftlich konstruiert ist (Nils). Der Ort, an dem Strafen vollzogen werden, das Gefängnis, beschreibt sie mit Foucault als einen Andersort mit anderen Räumen/Raumstrukturen („Heterotopie“) und anderen Zeiten/Zeitstrukturen („Heterochronie“). Während bislang das Thema Zeit in der Gefängnisforschung eher zu kurz kam, schenkt ihm Scholl einen breiten Raum (41-54) und füllt damit eine weitere Lücke.

Scholl zeigt, wie sich im Gefängnis als Andersort oder Gegen-Welt (Heterotopie erster Ordnung) der Gottesdienstraum als ein weiterer, innerer Andersort oder eine Gegen-Gegenwelt (Heterotopie zweiter Ordnung) mit Freiräumen auftut, die es sonst im Gefängnis nicht gibt. Sie macht deutlich, „dass die Spannung zwischen religiöser Praxis und dem Alltag des Strafvollzuges eine ist, die wesentlich durch das Gegenüber der Räume zur Darstellung kommt“ (9). Es ist ihr wichtig zu zeigen, dass Räume keine neutralen Behälter sind, sondern aktiv durch soziale Prozesse konstruiert werden. Letztendlich will sie zu verstehen geben, wie gesellschaftliche Diskussionen über Kriminalität die räumliche Organisation der Bestrafung prägen und wie Gefängnisse als Räume der Ausgrenzung diese Diskurse verkörpern. Die Gestaltung und Organisation von Räumen (insbesondere Gefängnissen) spiegeln Machtdynamiken und gesellschaftliche Einstellungen zur Kriminalität wider und verstärken diese (Foucault).

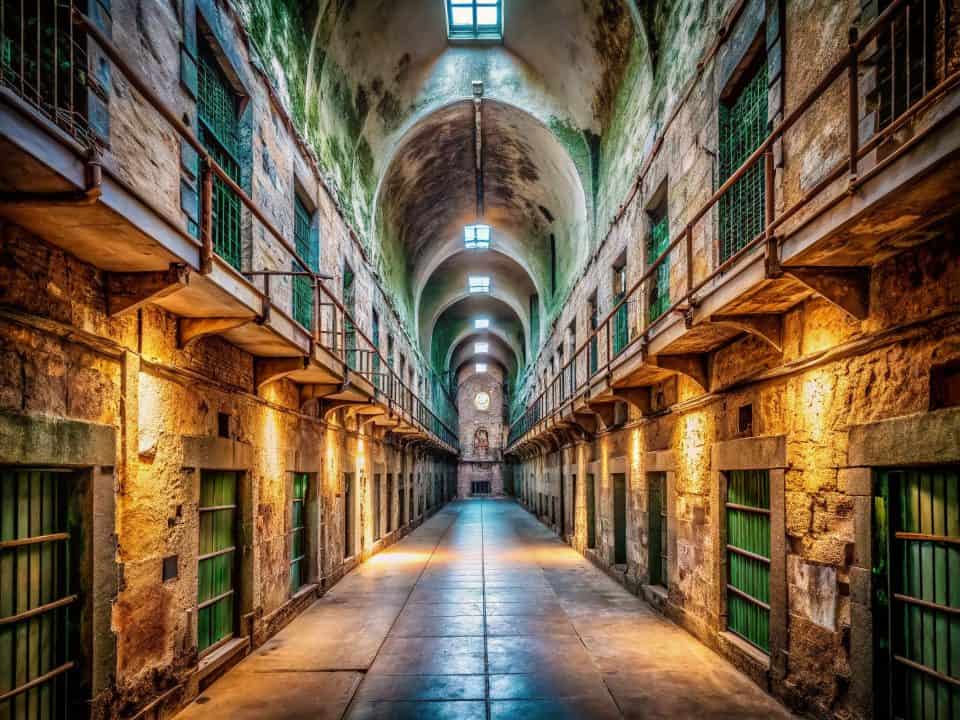

Damit hat Scholl die Folie geschaffen, durch die sie die Architektur der Gefängnisse analysiert und in Kapitel 3 „Das Gefängnis als Bauaufgabe“ anknüpft (55-96). Sie nimmt die/den LeserIn mit auf eine Reise durch die Architekturgeschichte des Gefängnisses von der Antike bis zur Gegenwart, angefangen von den ersten Zuchthäusern in Amsterdam Ende des 16. Jahrhunderts über Benthams Panopticom, das pennsylvanische System bis zur deutschen Gefängnisarchitektur seit Ende des 18. Jahrhunderts. „Architekturen sind sinnliche Manifestationen geistiger Ideen“, schreibt sie (56) und kommt zu dem Schluss, „der Gefängnisbau stellt eine bestimmte Strafauffassung auf Dauer, die sich niederschlägt in einer ‚Institut-ionalisierung der Räume‘, also einer repetitiven Art der Raumkonstruktion, die auch innerhalb der Anstalten Handlungsroutinen erzeugt, welche die gesellschaftlichen Institutionen laufend reproduzieren“ (92). Kurz: Gefängnisse haben Symbolcharakter. Und die im 19. Jhd. entsprechend platzierten Anstaltskirchen deuten auf eine „religiöse[n] Überhöhung“ (93) hin und auf die Gefahr einer Strategie, „die tendenziell die Religion innerhalb des Strafvollzuges funktionalisiert und die Seelsorge an den Vollzugszielen beteiligt.“ (95)

In Kapitel 4 „Das Gefängnis als sozial produzierter Raum“ (97-188) – vielleicht das Herzstück der Arbeit – beschreibt Scholl, wie Gefangene innerhalb der Grenzen einer totalen Institution wie einem Gefängnis Raum produzieren und wie diese räumliche Produktion eine Form des Widerstands gegen Kontrolle darstellt. Scholl argumentiert, dass Raum nicht einfach eine physische Gegebenheit ist, sondern von den darin befindlichen Individuen sozial konstruiert wird. Scholl gibt einen Einblick in die soziologische Forschung (100-102: „Raum als Thema der Soziologie“), diskutiert das soziologische Verständnis von Raum im Anschluss an die Raumsoziologin Martina Löw und konzentriert sich darauf, wie der Raum innerhalb eines Gefängnisses sozial produziert wird. Scholl sieht in Goffmans Ansatz wertvolle Einblicke in die soziale Produktion von Raum innerhalb totaler Institutionen. Letztendlich zielt das Kapitel darauf ab, das Zusammenspiel zwischen Kontrolle und Widerstand innerhalb des Gefängnisses zu untersuchen und zu zeigen, wie Gefangene aktiv Räume für ihre eigene Identität und Handlungsfähigkeit innerhalb der restriktiven Umgebung schaffen. Dabei knüpft sie sehr stark an Goffmans Interaktionstheorie an und verortet darin das „Rollenhandeln“/ „Rollenspiel“ von Inhaftierten und Bediensteten (113-140).

Scholl zeigt, wie durch die Aufnahme in den Strafvollzug und der damit verbundenen Prozeduren wie Fotografieren, Wiegen, Entkleiden und Haareschneiden (heute allerdings eher nicht mehr), die frühere Identität verloren geht und der Körper zum Instrument der Kontrolle und Disziplinierung wird. Sie beschreibt, wie die Gefangenen nach Freiräumen, nach Orten des Widerstandes und der Subversion suchen und benennt in diesem Kontext „Räume“ wie die des Körpers, der Sprache (Witz) und der Phantasie. Sie sieht in der Praxis des Tätowierens einen Versuch, die Selbstbestimmung über den eigenen Körper zurückzugewinnen, als letztes „Territorium des Selbst“ (Goffman). Ebenso identifiziert sie Phantasie und Witz als Formen des Widerstandes innerhalb totaler Institutionen wie Gefängnissen, sozusagen als virtuelle Freiräume, letztlich zur Erhaltung eigener Identität. Sie sind eine Art Spiegel, der die soziale Position des Gefangenen reflektiert und eine temporäre Entlastung von den Normen und Zwängen der Institution bietet. Scholl zieht Parallelen zwischen Witz und Religion – was zunächst irritieren mag –, insbesondere in Bezug auf die transzendierende Kraft beider Phänomene. Beide ermöglichen es, die Realität zu hinterfragen und eine alternative Perspektive zu entwickeln.

Daneben öffnet aber auch die Anstalt selbst Freiräume, nicht nur im Gottesdienst (Andachtsraum), sondern in Veranstaltungen, die Goffman unter dem Titel Anstaltszeremonien thematisiert: „institutionalisierte Räume der Widerstandskultur“ (182-187), „in denen die totale Institution bewusst partiell Kontrolle aufgibt. Diese institutionalisierten Räume der Widerstandskultur, zu denen auch der Gottesdienst gehört, weisen so […] eine Ventilfunktion auf. Das Gefängnis integriert diese subversiven Elemente, damit seine zu übersteigerter Kontrolle neigende Ordnung partiell und temporär unterbrochen wird.“ (187) Hier muss allerdings einschränkend angemerkt werden, dass die Praxis eine andere ist als die Theorie: Die Erfahrungen des Rezensenten zeigen, dass gerade bei Veranstaltungen wie Weihnachtsfeiern oder Sportfesten Bedienstete teilweise zwar andere Umgangsformen zeigen, dass aber die Kontroll- und Sicherheitsvorkehrungen bisweilen besonders stark ausgeprägt sind.

Im 5. und letzten Kapitel „Der Andachtsraum im Gefängnis“ (189-271) betrachtet Scholl abschließend den Andachtsraum als einen Ort, der sowohl Teil der funktionalen Ausdifferenzierung der Institution ist als auch durch religiöse Praxis sozial konstruiert wird. Der Andachtsraum wird als ein Ort ständiger Aushandlungsprozesse zwischen Freiheit und Kontrolle betrachtet, er ist „Teil und Gegenüber zur totalen Institution“ (249-257). Nicht anders übrigens auch die Seelsorgenden, und es ist in der Tat die Frage, inwieweit diese in den Vollzug (als Behandelnde) integriert bzw. eigenständig arbeiten können bzw. müssen. Diese Spannung findet – so Scholl – im Andachtsraum „räumliche Gestalt“ (255). Er ist eine Art „Hinterbühne“ (Goffman), auf der sich die Dynamiken des Gefängnisalltags entfalten. Er ist ein Ort, an dem Gefangene versuchen, trotz der Einschränkungen ihre Autonomie zu bewahren und eigene autonome Zonen zu schaffen. Sie beschreibt den Raum als eine Art Sonderraum, der sowohl Teil der totalen Institution ist als auch „Freiraum“ oder „Gegenwelt“ zu dieser Institution – allerdings mit komplexen Beziehungen zur Machtstruktur des Gefängnisses. Während die Architektur des Gefängnisses als maßgeblich durch das Sicherheitsdenken gekennzeichnet funktional und reizarm gestaltet ist, wird der Andachtsraum als Ort der Daseinsweitung und der religiösen Praxis beschrieben, der sich von der kontrollierenden Atmosphäre des Gefängnisses abhebt.

Hier spielt natürlich auch die Gestaltung des Raumes eine wichtige Rolle. Den Gottesdienst erlebt sie darin als Spannungsfeld zwischen Kontrolle und Freiheit: Die Präsenz von Bediensteten und die Videoüberwachung stehen im Kontrast zur Atmosphäre der Entspannung und des religiösen Ausdrucks (der Vergebung und der unbedingten Annahme). Der Andachtsraum ist ein Ort, an dem sich die Logiken der totalen Institution und die der religiösen Praxis überlagern. Die Stille im Andachtsraum bietet einen Kontrast zur Geräuschkulisse des Gefängnisses und ermöglicht eine tiefere religiöse Erfahrung. Und: Die Liturgie schafft eine eigene Ordnung, die teilweise im Widerspruch zur Ordnung der totalen Institution steht. Insgesamt wird der Andachtsraum als ein hybrider Raum beschrieben, der sowohl von den Machtstrukturen des Gefängnisses geprägt ist als auch einen Raum für religiöse Erfahrung, Selbstausdruck und Widerstand bietet. Das Gefängnis duldet die partielle Unterbrechung seiner Strukturen durch die Seelsorge sogar, da dies seine eigene Stabilität sichert. Schlussendlich ist für sie der Andachtsraum ein „institutionalisierter Raum der Widerstandskultur im Sinne einer Hinterbühne“ (257-271).

Insgesamt ein lohnenswertes Buch, das hilft, den eigenen Blick und damit auch die eigene Seelsorgepraxis zu schärfen und dort, wo es die Möglichkeiten gibt, Räume zu gestalten – im besten Fall mit Inhaftierten selbst, wie es beispielsweise in Meppen bei der Gestaltung des Andachtsraumes möglich war, als ein Inhaftierter den Altar und andere zusammen mit einem Kunstlehrer ein kreuzförmiges Wandbild gestalteten. Natürlich trifft das vorliegende Buch als eine eher (raum)theoretische Abhandlung nicht in all seinen Facetten die tägliche Praxis der Seelsorgenden. Vielleicht hätte es ihm gut getan die raumtheoretischen Defizite theologisch zu reflektieren (unter Bezug auf theologische Ansätze). Das wäre ein zusätzlicher Gewinn gewesen.

Simeon Reininger | Rezension mit Fußnoten