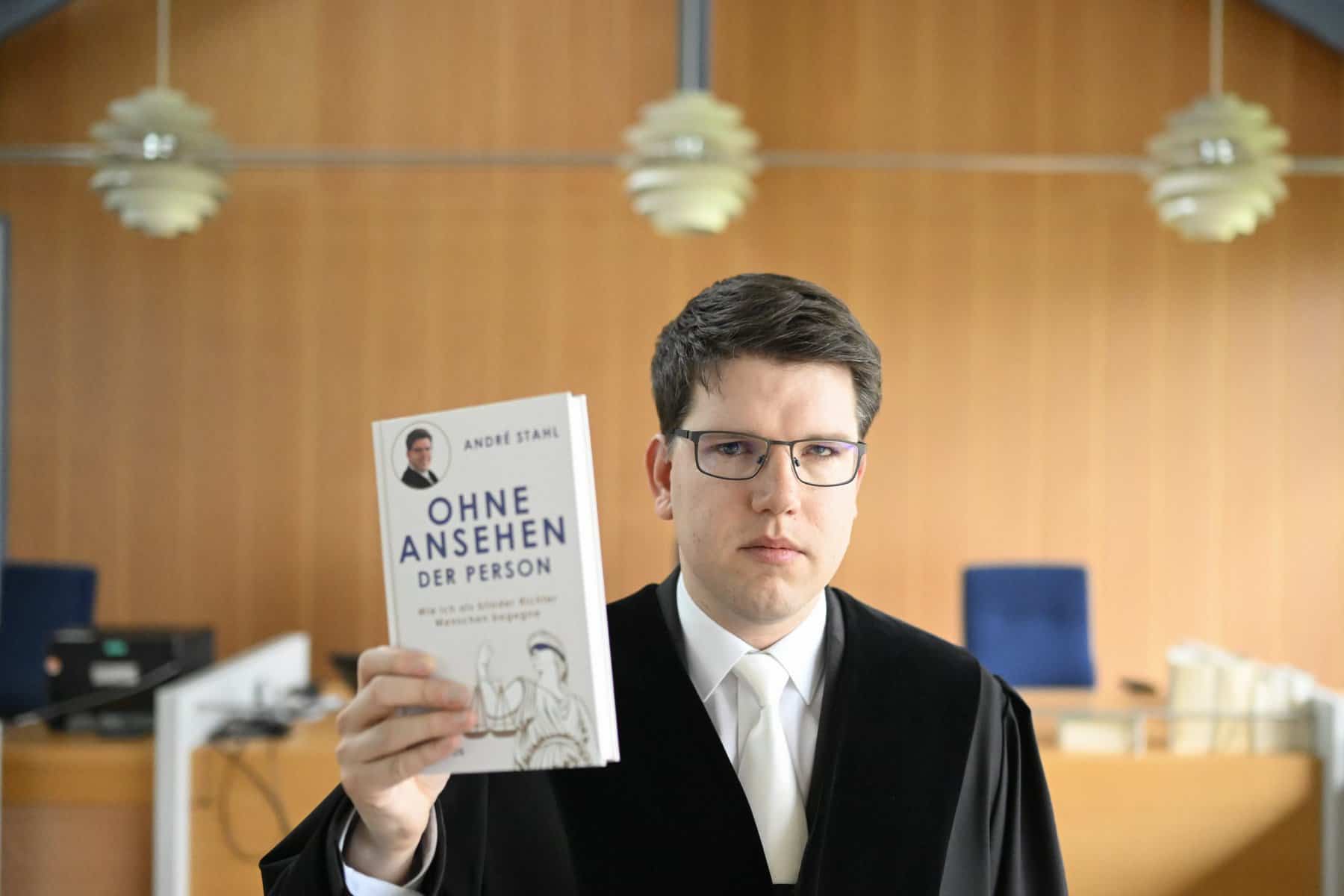

Blind wie die Justitia? Der fast blinde Richter André Stahl sieht das anders. Als kleiner Junge wollte André Stahl Polizist werden oder Feuer löschen. Die Antwort: Du bist blind, das kannst du nicht. Er entscheidet sich trotzdem Richter zu werden. André Stahl weiß, wie es ist, wenn einem wegen einer Behinderung etwas nicht zugetraut wird. In seinem Beruf als Betreuungsrichter sieht er täglich Fälle von Menschen, die behindert werden, wo sie eigentlich nur Unterstützung bräuchten. Seine eigene Lebensgeschichte hilft ihm, diese Menschen besser zu verstehen. Ein Interview des Paderborner Magzin „Der Dom“.

Herr Stahl, als Richter urteilen Sie fast täglich darüber, ob ein Mensch seine Angelegenheiten noch selbst regeln kann oder rechtliche Betreuung braucht, vielfach geht es dabei um Menschen mit Behinderungen. Wie beurteilen Sie die Situation von Menschen mit Behinderung?

Grundsätzlich haben wir mit dem Rechtsinstitut der rechtlichen Betreuung eine sehr fortschrittliche Regelung, die früher durch die Vormundschaft viel restriktiver geregelt war. Seit 1992 gibt es dies. Es sagt grundsätzlich, dass jeder Mensch so leben kann und soll, wie er das selbst möchte. Die Wünsche des betroffenen Beeinträchtigten werden in den Mittelpunkt gerückt. Wie man das erreichen kann, ist eine Frage der Umsetzung. Da ist die Betreuung ein Baustein unter vielen, um das zu erreichen. Man bekommt dabei jemanden an die Seite gestellt, der bei verschiedenen Dingen unterstützen kann, etwa bei Behördengängen, bei gesundheitlichen oder auch bei finanziellen Fragen. Als Richter beurteile ich, ob das erforderlich ist, und wenn ja, für welche Bereiche.

Mit was für Menschen haben Sie am Amtsgericht Olpe täglich zu tun?

Ganz unterschiedlich. Ich hatte heute zum Beispiel einen Termin bei einem Herrn, der ein starkes Alkoholproblem hat, Jahrzehnte getrunken hat und so sein privates Umfeld und seine Beziehungen verloren hat. Er lebt in einem Seniorenheim und hat einen Betreuer, weil die Alkoholerkrankung Spuren hinterlassen hat. Danach hatte ich einen Termin bei einer jüngeren Frau, die mit dem Asperger-¬Syndrom lebt. Bei ihr haben wir einen Hausbesuch gemacht, weil sie große Ängste vor Behördengängen hat. Sie hat aber einen Lebensgefährten, der sich kümmert, sodass eine Betreuung nur in ganz engen Bereichen erforderlich ist. Außerdem gibt es die Menschen, die von Geburt an Betreuung brauchen, weil sie mit Behinderungen auf die Welt kommen. Dann geht es auch um Menschen, die im Laufe des Lebens Schicksalsschläge erleiden, etwa eine Depression aufgrund eines Trauerfalls oder psychische Erkrankungen wie Schizophrenie, Wahnvorstellungen, die im Lauf des Lebens entstehen. Außerdem gibt es rechtliche Betreuungen für Menschen am Ende des Lebens, wenn sie etwa dement werden oder sich im Alter nicht mehr ausreichend kümmern können.

Sie sind selbst körperlich beeinträchtigt, weil Sie eine nur sehr geringe Sehleistung haben.

Genau, ich gelte als gesetzlich blind mit Sehrest.

Hilft Ihnen das beim Hineinfühlen in die Menschen, mit denen Sie zu tun haben?

Ja, vielleicht. Ich würde behaupten, dieses Gefühl, wenn man Hilfe braucht, das kenne ich aus eigener Erfahrung, weil ich eine Biografie habe, die nicht so standardmäßig verlaufen ist. Ich war ja eine Zeit lang auf einer Förderschule und brauchte auch auf der Regelschule viel Unterstützung von meinen Eltern. Aber ich habe eine Richterkollegin, die macht das mindestens genauso gut wie ich und die hat keine körperliche Beeinträchtigung. Eine Voraussetzung, um sich in andere hineinzuversetzen, ist es nicht.

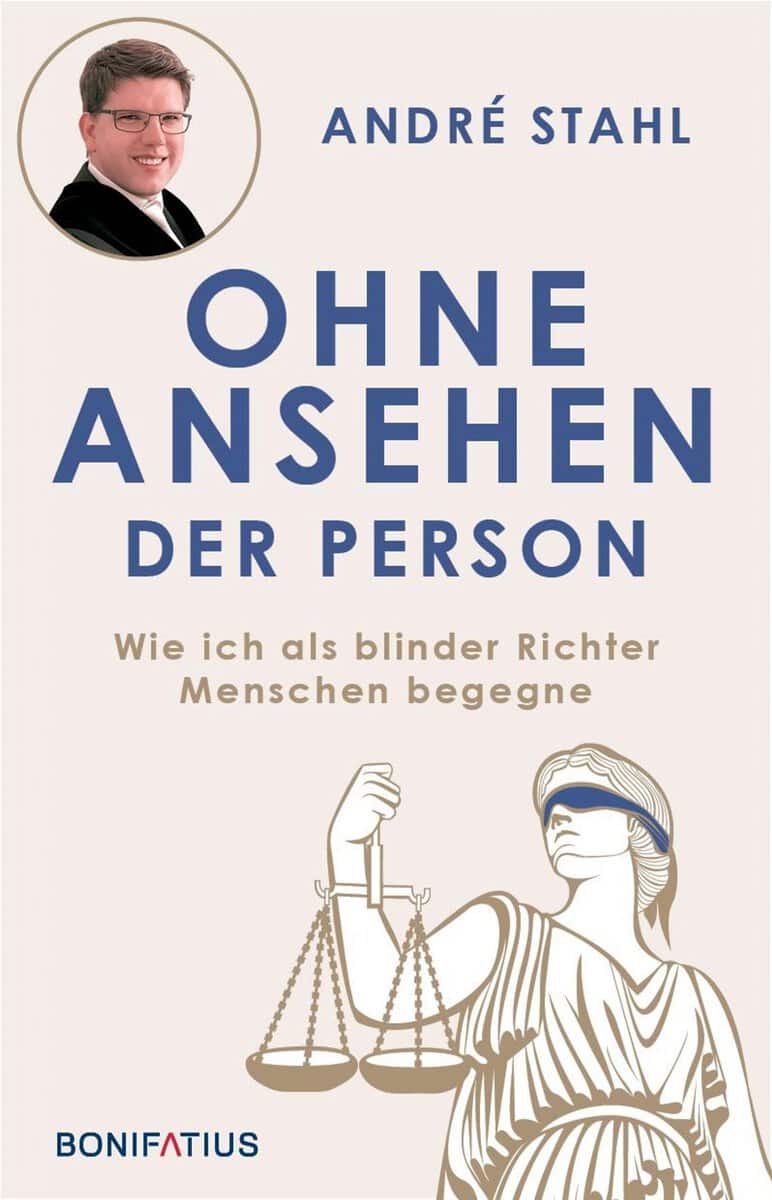

Sie haben eine Autobiografie unter dem Titel „Ohne Ansehen der Person“ verfasst, auf dem Titelbild ist die blinde Justitia zu sehen. Das legt nahe, dass es als Richter ein Vorteil sein könnte, blind zu sein. Ist das so?

Nein, das würde ich nicht behaupten. Wenn es darum geht, sich Akten zu erschließen, braucht das deutlich länger, weil ich nicht einfach auf das Blatt schauen und die wichtigen Informationen mit einem Blick erfassen kann.

Sie haben aber sehende Unterstützung?

Genau. Ich habe Kolleginnen, die mich unterstützen und sich wochenweise dabei abwechseln. Dadurch, dass ich viele Eilsachen habe, ist deren Hilfe oft auch kurzfristig nötig. Wir hatten schon Fälle, wo der Hubschrauber neben dem Krankenhaus wartete, weil die Uniklinik, in die jemand gebracht werden sollte, gesagt hat, sie nehmen ihn nur, wenn er einen rechtlichen Betreuer hat, der im Ernstfall einwilligen kann. Auch bei nötigen Zwangsmedikationen kann man nicht warten. Unterstützung muss deshalb für mich als Richter immer greifbar sein. Manchmal gibt es auch Menschen, die mit Sprache nicht mehr kommunizieren, sondern nur noch blinzeln können – etwa bei einer Befragung einmal für Ja, zweimal für Nein. Dann brauche ich jemanden, der mir das verlässlich mitteilen kann.

In Ihrem Buch schreiben Sie über Menschen, die Ihnen bei Ihrer Arbeit begegnet sind. Dabei ist es Ihnen auch wichtig, sich einzufühlen in deren Situation. Besonderes Mitgefühl zeigen Sie für Kinder mit zumeist geistigen Behinderungen.

Wenn ich diese Kinder kennenlerne, sind sie allerdings im rechtlichen Sinn schon volljährig und brauchen über das 18. Lebensjahr hinaus Unterstützung. Das kann ich gut nachvollziehen, weil auch meine Eltern viel leisten mussten, um mich so weit zu bringen. Inklusion gab es damals noch nicht, es hieß noch Integration. Inklusion ist ja, wenn man den Kreis so weit zieht, dass alle Leute, egal, ob behindert oder nicht, Teil dieses Kreises sind. Bei Integration zieht man relativ enge Grenzen und versucht die, die außerhalb stehen, irgendwie mit hineinzuziehen. Inklusion geht da einen Schritt weiter. Viele Familien mit einem behinderten Mitglied haben aber immer noch das Problem, dass sie sich mit den Krankenkassen auseinandersetzen müssen, weil sie dieses oder jenes Pflegegerät brauchen, die Krankenkasse das aber nicht zahlen will. Andere finden keine Klinik, die ihr Kind behandeln möchte. Bei meinen Eltern war es die Regelschule, die mich nicht einschulen wollte. Der Gegner ist austauschbar, aber so haben fast alle Familien mit beeinträchtigten Kindern ihre Kämpfe durchzustehen – ich kann das gut nachvollziehen. Deshalb kann ich auch verstehen, wenn die Betroffenen häufig misstrauisch sind gegenüber Behörden.

Bei Inklusion stellen sich viele Politiker vor, dass man damit Geld sparen könnte. Das Gegenteil ist aber doch eigentlich der Fall …

Ich weiß nicht, ob die Politik das wirklich nicht weiß. Denn wer meint, mit Inklusion kann man Geld sparen, der hat sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Wie alles, ist auch das eine Kostenfrage. Meinen Eltern wurde auch gesagt, wenn wir ein Gutachten beauftragen und bei Ihrem Sohn sonder¬pädagogischer Förderbedarf festgestellt wird, aber kein Geld da wäre, dann müsste Ihr Sohn eine Förderschule besuchen. Durch die UN-¬Behindertenrechtskonvention ist nun aber festgeschrieben, dass es für jedes Kind einen Anspruch gibt, eine Regelschule zu besuchen. Aber ich verstehe auch, dass ein Kind, das schwerst geistig beeinträchtigt ist, nicht zwingend auf ein Gymnasium gehen sollte. Meiner Ansicht nach kann dieses Kind besser auf einer entsprechenden Förderschule gefördert werden – auch wenn manche Eltern das anders sehen, weil sie Angst vor einer leider immer noch vorhandenen „sozialen Ächtung“ haben.

Mit Ihrer Geschichte wollen Sie Menschen mit Beeinträchtigungen ermutigen. Was möchten Sie denen mit auf den Weg geben?

Einfach machen. Erst machen, dann fragen. In meinem Fall: Nachdem ich jetzt da bin, wo ich bin, muss mein Arbeitgeber dafür sorgen, dass ich als Richter die nötige Unterstützung habe oder die erforderlichen technischen Hilfsmittel bekomme. Wenn ich vorher gefragt hätte, ob ich eine Regelschule oder die Uni besuchen darf, wären mir vielleicht noch weitere Hindernisse in den Weg gelegt worden. Ich würde heute nicht mehr um Erlaubnis fragen, bevor ich etwas mache.

In Ihrem Buch stellen Sie auch Überlegungen über das Glück an. Wann sind Sie glücklich?

Jetzt gerade zum Beispiel. Ich war heute den ganzen Tag glücklich. Die Arbeit hat Spaß gemacht, ich bin heute Morgen bei schönem Wetter zu Fuß zur Arbeit gegangen. Ich treffe mich gleich noch mit einem Kumpel. Ich war neulich beim Champions-League-¬Finale in London, da war ich auch glücklich. Früher war ich noch mehr getrieben, weil ich noch nicht da war, wo ich hinwollte. Da habe ich es mir selbst nicht erlaubt, glücklich zu sein, weil ich dachte, dann wäre ich nicht mehr so fokussiert und würde auf der Hälfte des Weges stehen bleiben. Ich habe jetzt aber das Gefühl, dass ich mein Leben genießen kann.

Das Interview führte Markus Jonas | Fotos: Imago

Der Dom Nummer 19 | 23. Juni 2024

André Stahl

André Stahl

Ohne Ansehen der Person

Bonifatius Verlag 2024

22,00 Euro

1 Rückmeldung

Danke Michael, eine gut gelungene Ausgabe des neuen Newsletters vom 20. Juni 2024.

Dein Einstieg über das Opferfest finde ich besonders gut gelungen. Ich frage mich, warum der Süßstoff so begehrlich ist. Aber wahrscheinlich, um sich das Leben zu versüßen oder um die kleinen Tabletten Neuankömmlingen als Drogen zu verkaufen.

Ich lese diese Ausgabe gerade in Griechenland, wo mir die Hitze zu schaffen macht…