Offizielle und inoffizielle Gesetze (Nomographie), Mauern, Zäune und Türen (Topographie) sowie Zeitstrukturen, Arbeit, Besuche oder Einschluss (Chronographie) bilden die Koordinaten der sozialen Architektur eines Gefängnisses, die korrelieren. Während Nomographie und Topographie des Gefängnisses ausreichend erforscht und beschrieben wurden, wurde die Chronographie bisher eher vernachlässigt.

Michel Foucault deutet das Gefängnis zwar als „Heterotopie“ und richtet seinen Blick ebenso auf die „Heterochronie“. Barbara Sieferle und neuerdings auch Katharina Scholl schenken dem Thema Zeit die gebotene Beachtung. Ansonsten lässt eine weiter gehende Auseinandersetzung mit dem Thema noch auf sich warten. Eine Ausnahme bildet vielleicht die Monographie von Jan O’Donnel „Prisoners, Solitude and Time“, die sich mit der subjektiven Erfahrung von Zeit im Gefängnis beschäftigt, insbesondere im Kontext steigender Haftstrafen und sich verändernder Lebenserwartungen und basiert auf jahrelanger Forschung.

Andere Zeit („Heterochronie“)

Andere Zeit („Heterochronie“)

„Heterotopien stehen meist in Verbindung mit zeitlichen Brüchen, das heißt: sie haben einen Bezug zu Heterochronien […] Eine Heterotopie beginnt erst dann voll zu funktionieren, wenn die Menschen darin einen absoluten Bruch mit der traditionellen Zeit vollzogen haben“, schreibt Foucault. Raum und Zeitstrukturen dienen der Überwachung und Kontrolle. Gefangene müssen sich strikt an vorgegebene Zeiten halten. Diese haben die „Fabrikation des zuverlässigen Menschen“ (Hubert Treibert/Horst Steinert) zum Ziel. Die starren Zeitstrukturen des Gefängnisses vermitteln Orientierung und Sicherheit. Sie ermöglichen Koordination und Kontrolle von Abläufen, die genau aufeinander abgestimmt sind. „Für den Philosophen Michel Foucault nimmt die institutionelle Zeittaktung eine Schlüsselrolle im Strafvollzug ein. Im Gefängnis werde Kontrolle, so Foucault, durch die genaue Strukturierung der Zeit ausgeübt“, merkt Sieferle an. Essenszeiten werden dieser ebenso angepasst wie die „Christmette“ oder „Osternachtsfeier“, die in den frühen Abend oder Nachmittag verlegt werden. Muslime können, falls der Ramadan in den Sommer fällt, das Fasten nicht gemeinsam brechen. Für den gläubigen Juden wird der Wäschetausch oder Einkauf am Sonnabend (Sabbat) zum Problem.

Die Arbeits- und Zeitdisziplin geht auf die Klöster zurück, wo schon immer die Zeit gemessen und der Tag in Arbeits-, Gebets- und Ruhezeiten streng eingeteilt wurde. Foucault weist darauf hin: „Jahrhundertelang waren die Orden Meister der Disziplin: Sie waren die Spezialisten der Zeit, die großen Techniker des Rhythmus und der regelmäßigen Tätigkeiten. […] Die Zeit durchdringt den Körper und mit der Zeit durchsetzen ihn alle minutiösen Kontrollen der Macht.“ Spätestens seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts greift die Zeitdisziplin in die Gefängnisse über: merkantilistisches Denken wird zum Maß. Und: Arbeit soll nicht allein der Ernährung dienen, sondern gilt jetzt als Züchtigungs- („Zuchthaus“) und Disziplinierungsmittel. Akkordarbeit („Pensum“) in den Werkbetrieben erinnert noch daran.

Zeit ist Geld

Das führt zu einem weiteren Aspekt: In der Rechtsprechung wird Schuld zum „Äquivalent für einen bestimmten Tatbestand“ (Jens Röhling), der sich auch in Zeit- oder auch Geldwert ausdrücken lässt. Zum einen ist für bestimmte Delikte eine Geldstrafe vorgesehen, zum anderen gibt es, um Gerichte zu entlasten, die Möglichkeit der Verfahrenseinstellung bei geringfügiger Schuld mit der Auflage einer Geldzahlung (§ 153a I 2 StPO). Besonders deutlicher wird dies im Blick auf die Geldstrafe. Diese wird in „Tagessätzen“ von 1 bis 30 Tsd. Euro bemessen und orientiert sich am Einkommen und Vermögen der TäterInnen (§ 40 StGB). Einkommen entsteht in der Regel – aber nicht nur – aus verkaufter Zeit (Arbeitszeit). Bei Zahlungsunfähigkeit wird eine Ersatzfreiheitsstrafe vollzogen (§ 43 StGB). Das ist nicht unproblematisch und ist „auf dem Boden der herkömmlichen Schuldlehre kaum zu rechtfertigen. Denn wenn es im Strafverfahren nur um eine wie immer geartete objektive Schuld geht, ist schwer einzusehen, wie man sich durch Zahlung einer Geldsumme vom rechten Weg der Schuldfeststellung abbringen lassen kann.“ „Denn die Gerechtigkeit“, so Immanuel Kant angemerkt, „hört auf, eine zu sein, wenn sie sich für irgendeinen Preis weggibt.“

Leere Zeit

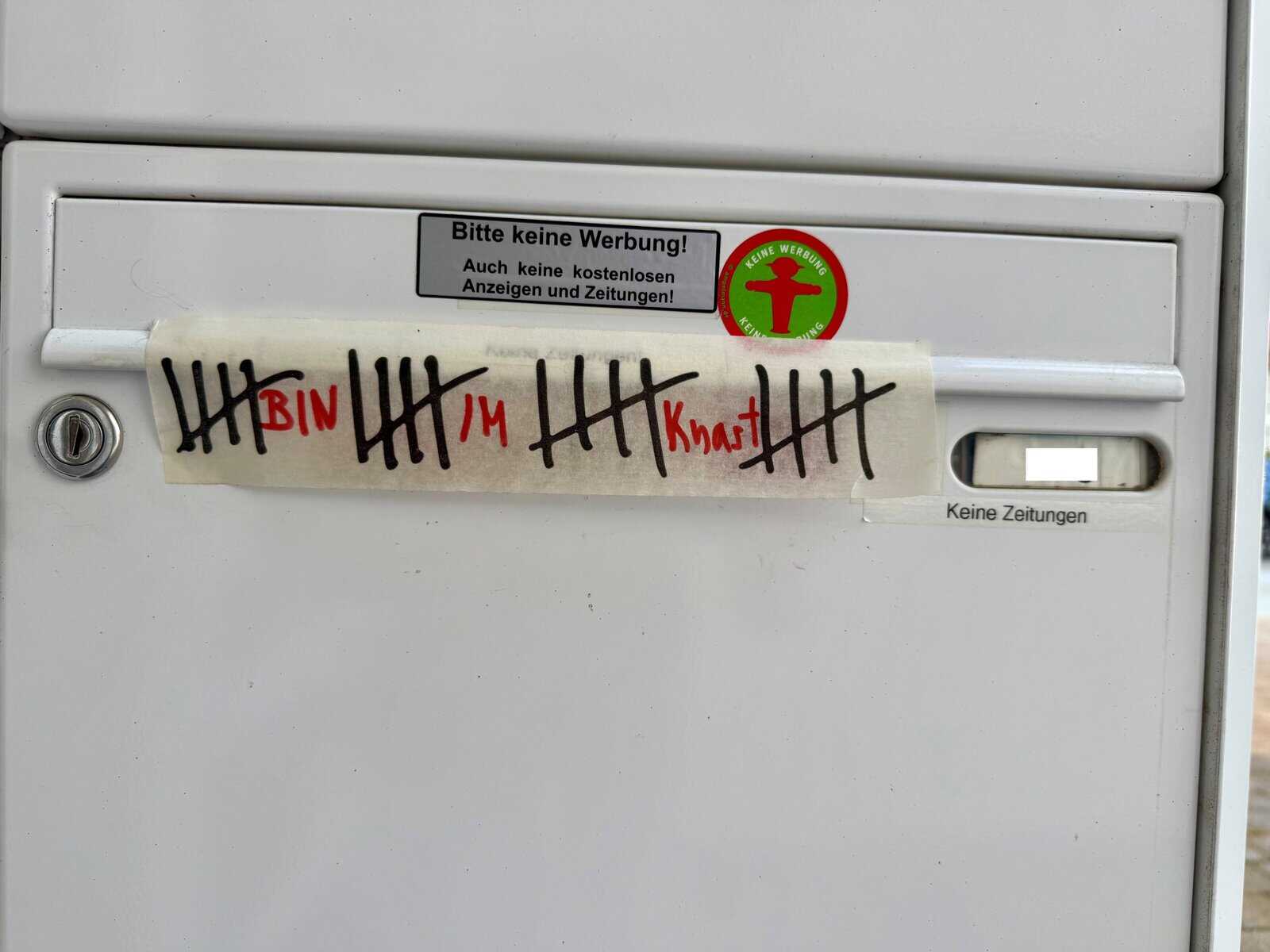

Schöne, erfüllte Zeit kann einem sehr kurz(weilig) vorkommen, dagegen sind schlechte, und v.a. leere Zeiten, kaum erträglich. Haftzeit ist vielfach leere Zeit, d.h. Wartezeit. Oder, wie es in einem Roman von Jack Unterweger heißt: „Wartezeit ohne Fahrplan“, „Warten ohne Inhalt“. Ein Blick in die Kulturgeschichte der Zeit zeigt, dass den Mächtigen die Zeit gehört. Sie kontrollieren die Uhren. Den Ohnmächtigen und Unterdrückten bleibt die Wartezeit. Inhaftierte müssen viel warten: auf die Beantwortung ihrer Anträge, auf Lockerungen, auf Haftprüfungen, auf (vorzeitige) Entlassung, auf den nächsten Besuch. Ein Leben im Wartezustand sozusagen , dem sie machtlos ausgeliefert sind. Besonders an Sonn- und Feiertagen wird dies spürbar. Werkbetriebe und Schule bleiben geschlossen, Gruppenmaßnahmen werden zurückgefahren, Behandlungen unterbrochen, Länge und Häufigkeit der Besuchszeiten sind wegen geringerem Personalbestand gefährdet. Langeweile macht sich breit, Leere. Die Stressforscherin Silke Ohlmeyer meint, „Langeweile macht einerseits müde, passiv und träge, auf der anderen Seite sehr unruhig […] und ist eine Form von Stress“.

Der Mensch sei quasi auf sich selbst zurückgeworfen, beginne sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und das ist besonders in Haft problematisch, in der Inhaftierte mit ihrem Scheitern, Erwischt- und Verhaftet-werden konfrontiert sind und schließlich z.B. über BesucherInnen oder Fernsehen mitbekommen, wie das Leben anders sein könnte. Gerade auch deshalb kann Langeweile Sucht fördern. Ohlmeier, die sich intensiv mit dem Phänomen befasste, meint Langeweile habe massive Auswirkungen auf den Körper und die Psyche eines Menschen. Sie mache krank, depressiv, apathisch, aber auch wütend und aggressiv, und nicht nur das. Sieferle ergänzend: „Die im Gefängnis vorherrschenden Erfahrungen von Langeweile sind […] charakterisiert durch zeitliche Fremdbestimmung, Ereignislosigkeit, durch den Drang, die Situation beenden zu wollen, es aber nicht zu können, und durch eine zukunftsgerichtete Reflexion darüber, wann die Situation enden wird.“ In Studien konnte übrigens nachwiesen werden, dass chronische Langeweile die Lebenserwartung verkürzt: „In der Redewendung ‚Ich langweile mich zu Tode‘ liegt […] einiges an Wahrheit.“

Bestrafte Zeit

Haftzeit ist schließlich auch gestohlene Lebenszeit. In ihrem Film „Von der Beraubung der Zeit“ suchen Daniel Poŝtrak und Jörn Neumann einen Zugang zum Thema. Und Henry Jäger verarbeitet in seinem Roman „Bestrafte Zeit“ seine Zuchthausjahre (1956-1963): Labitzke, der Protagonist des Romans, hinter dem wohl der Autor selbst steht, „rang aufs neue mit seiner Strafzeit, teilte sie in zwei Hälften, in vier Viertel, in acht Achtel und fand, so gesehen, müsse die Zeit doch schneller vergehen. Er redete sich ein, die Zeit sei nichts Wesentliches. Sie sei für ihn nur ein Atemholen von den großen Ereignissen, die, wie er nicht zweifelte, auf ihn zukommen würden. […] Labitzke dachte erstaunt: Nun ist bald wieder Ostern. Er schüttelte den Kopf, fand aber eine Erklärung für die Eile der Zeit: Sie war leer, war nicht angefüllt mit Ereignissen; sie schob sich zusammen zu einem Nichts. […] An irgendeinem Tag begann er zu denken, daß er hier noch unendlich lange sitzen, daß sein Kopf beim Flechten nicken würde – noch viele Jahre. Und da begann er zu erwägen, ob das nicht zu einer Folter würde. Wenige Tage später sagte er zu sich selber laut: ‚Jawohl, sie foltern mich hier.‘ Er wiederholte das an vielen Tagen. Er leistete seine Arbeit und sagte dabei: ‚Ich werde gefoltert. Ja, ja, ja! Jetzt werde ich bald verrückt werden.‘ Er rechnete damit, dass er jeden Tag verrückt werden könne, prüfte sich morgens, ehe er sich auf seinen Schemel setzte, ob dies vielleicht der Tag sei, an dem sein Verstand kippen und in die Verrücktheit stürzen würde. Die Angst trieb ihm mitunter nachts den Schweiß auf die Stirn. Er dachte dann: Morgen geht es weiter – die Folter.“ Bestrafte Zeit: Sie kann zur Folter werden.

Simeon Reininger