Georg Becher ist als Gefängnisseelsorger in der JVA Detmold im geschlossenen und in der JVA Bielefeld-Senne im offenen Vollzug tätig. Er freut sich, wieder im seelsorgerlichen Dienst arbeiten zu können. Kennt er doch die Katholische Kirche in und auswendig. Er war Priester und Ordensmitglied. Für den Schulbereich war Becher im Generalvikariat des Erzbistum Paderborn viele Jahre zuständig. Zwischenzeitlich ist er vor seiner Laisierung in der Flüchtlingshilfe tätig gewesen. Jetzt ist er als Gefängnisseelsorger neu angestellt worden. Mit einer zweiten Dienstprüfung, die er mit seiner Arbeit zum „Rosenkranz und Knast“ abgelegt hat, wird er als Pastoralreferent beauftragt.

Hintergrund: JVA Detmold

Mit 160 Haftplätzen für männliche Gefangene über 21 Jahren gehört die JVA Detmold zu den kleineren Vollzugsanstalten in Nordrhein-Westfalen. Neben der Untersuchungshaft verfügt die Vollzugseinrichtung über eine breit gefächerte Vollstreckungszuständigkeit. (u.a. Sexualstraftaten, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Betrug, Raub, Gewaltstraftaten und Mord.) In der JVA Detmold sind 129 Mitarbeitende beschäftigt, darunter ein evangelischer und katholischer Gefängnisseelsorger mit je halbem Stellenumfang. Die Anstalt ist etwa mit 150 Inhaftierten belegt. 57 Männer befinden sich in Untersuchungshaft und 93 Männer verbüßen eine Freiheitsstrafe.

Nationalitäten: Die altersmäßige Zusammensetzung ist bei der Gruppe der in Untersuchungshaft Einsitzenden und bei der Gruppe der zu einer Freiheitsstrafe Verurteilten Gefangenen ähnlich. 18 Untersuchungshäftlinge sind im Alter von 21-30; 24 im Alter von 31-40, und 15 sind älter. 66% der Männer (100) besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Bei 23 Männern handelt es sich um im Ausland geborene Deutsche. 33% Männer (50) verfügen über eine von 24 anderen Staatsangehörigkeiten. Herkunftsländer sind: Albanien (6); Bulgarien, Georgien, Polen, Syrien (jeweils 4); Irak, Griechenland, Rumänien, Türkei (jeweils 3); sowie jeweils ein Inhaftierter aus 15 Ländern des europäischen Auslandes.

Religionszugehörigkeit: Die größte Gruppe stellen die Christen mit 55% (85 Inhaftierte). Etwa die Hälfte der christlichen Gruppe gehören den evangelischen Kirchen an (42), gefolgt von Katholiken (23) und von sonstigen orthodoxen Richtungen (20). Eine weitere Gruppe (15%) gibt an islamischen Glaubens zu sein (25), gefolgt von einer kleinen Anzahl Jesiden (3). Die übrigen 30% machen entweder keine Angabe (24) oder sagen aus über kein Bekenntnis zu verfügen (13). Delikte: Es führt die Gruppe der Sexualstraftäter (36%) die Liste an, gefolgt von Gewalttätern (26%); Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz (18%); Raub (10%) und Mord (10%). Eine nicht unwesentliche Anzahl der Inhaftierten verbüßt eine wiederholte Haftstrafe.

Verlässlich nahe am Menschen

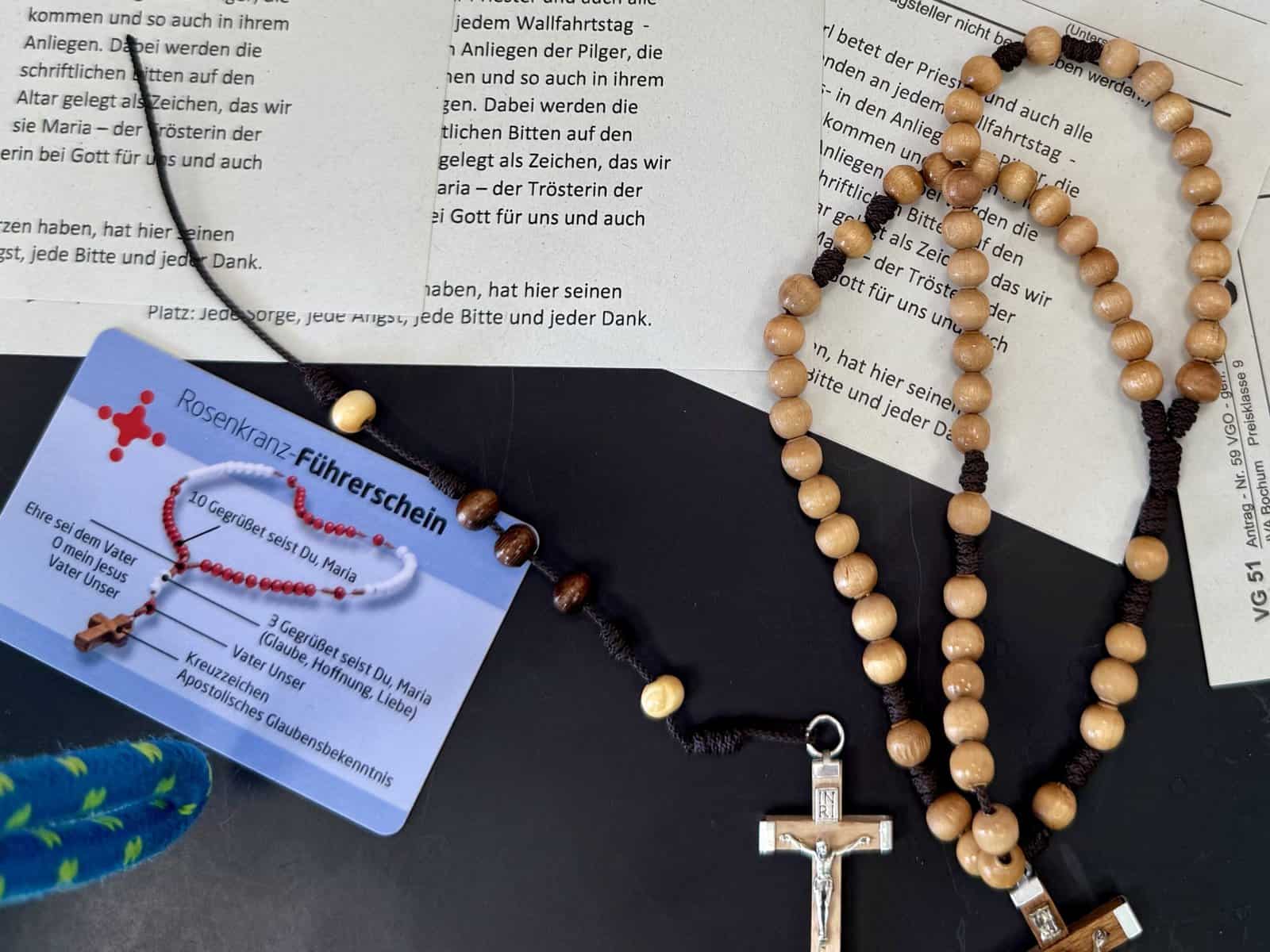

Der Schwerpunkt der pastoralen Arbeit im geschlossenen Vollzug besteht darin, mit Inhaftierten in Kontakt zu treten. Inhaftierte beschäftigen sich in ihrer Deliktbewältigung mit dem, was sie in diese prekäre Lebenssituation „Haft“ gebracht hat. In der Regel ist da wenig Bewährtes und Vertrautes ist verloren gegangen. Die Suche nach (über)Lebensstrategien, der Umgang mit Schuld und Vergebung und Überlegungen im Hinblick auf die Zeit nach der Entlassung bestimmen die Kontakte. Ohne große Umschweife sind existentielle Lebensfragen Inhalte der Gespräche mit dem Seelsorger. Glaubens- und Gotteserfahrungen begegnen Inhaftierte dabei zumeist mit Neugierde und Offenheit. Die Herausforderung besteht darin die Wirklichkeit im Gefängnis immer wieder neu kennenzulernen. Eine Leitschnur pastoraler Praxis lautet dabei: „Habt ihr mich besucht, und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir.“ (Lukas 21, 37) Ein „in Kontakt treten“ ist dabei der Schlüssel pastoralen Handelns: in Gesprächen mit dem Seelsorger, im Gottesdienst und bei „Gruppenangeboten“ der Gefängnisseelsorge (u.a. beim Rosenkranzknüpfen).

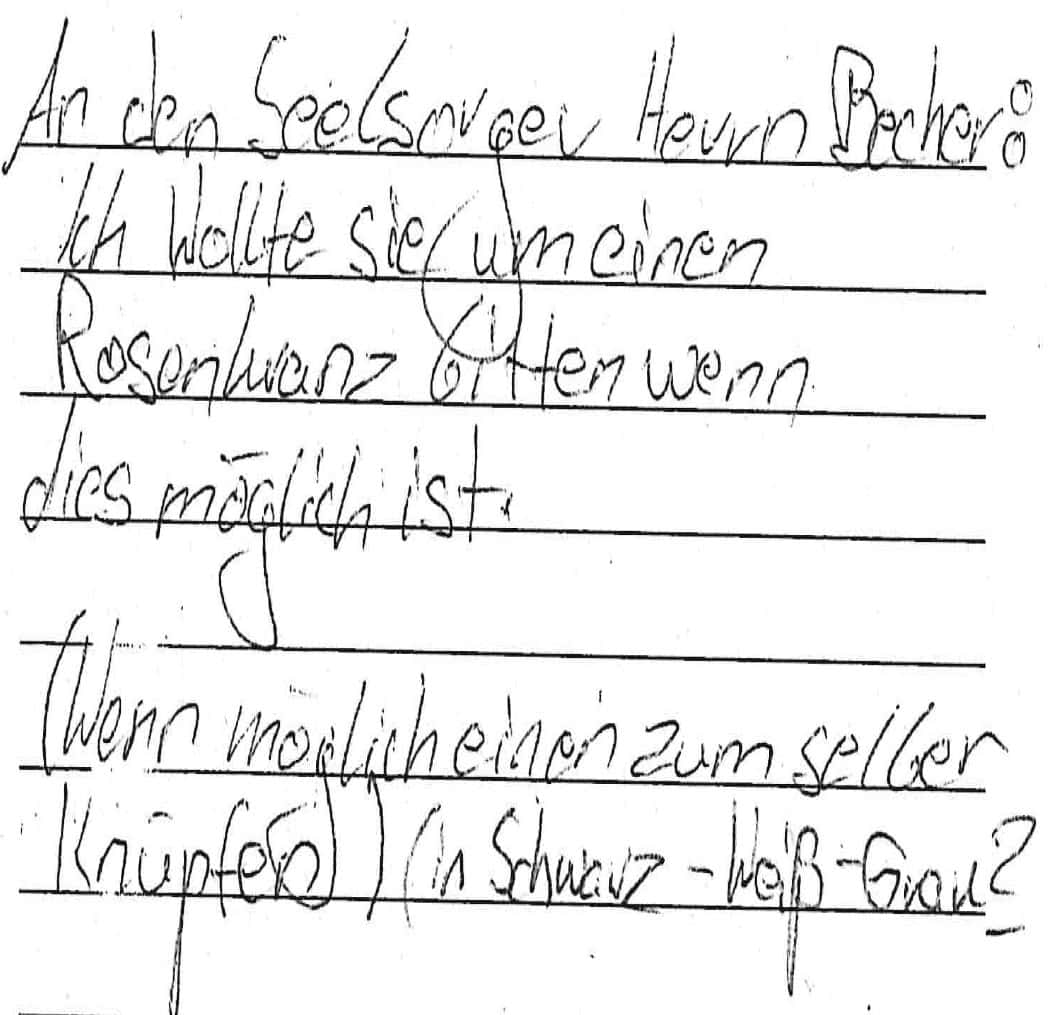

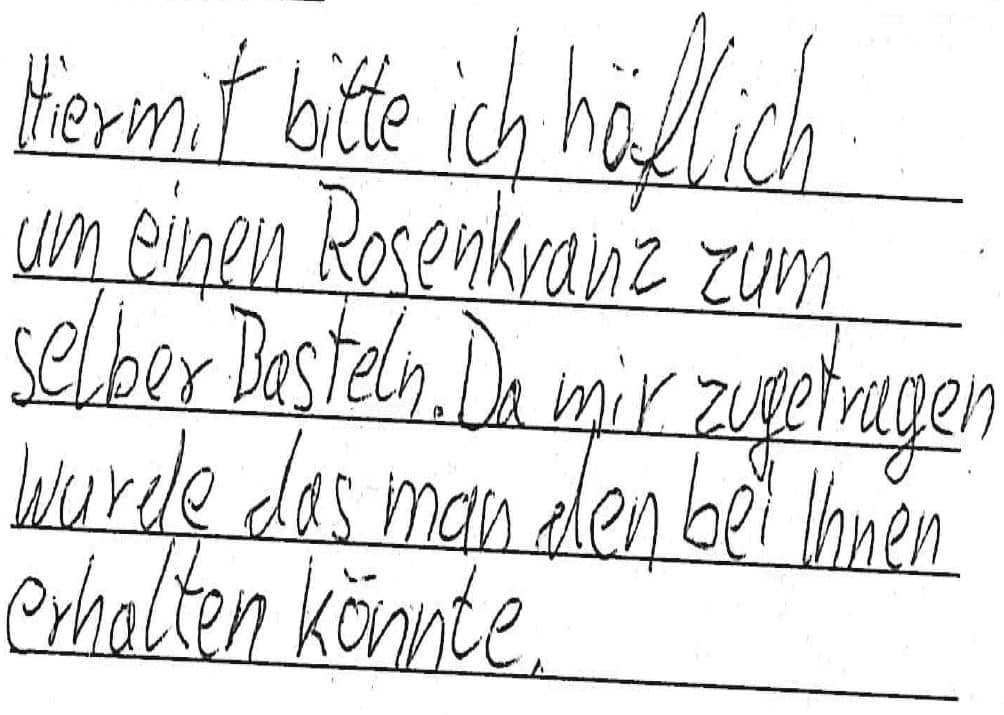

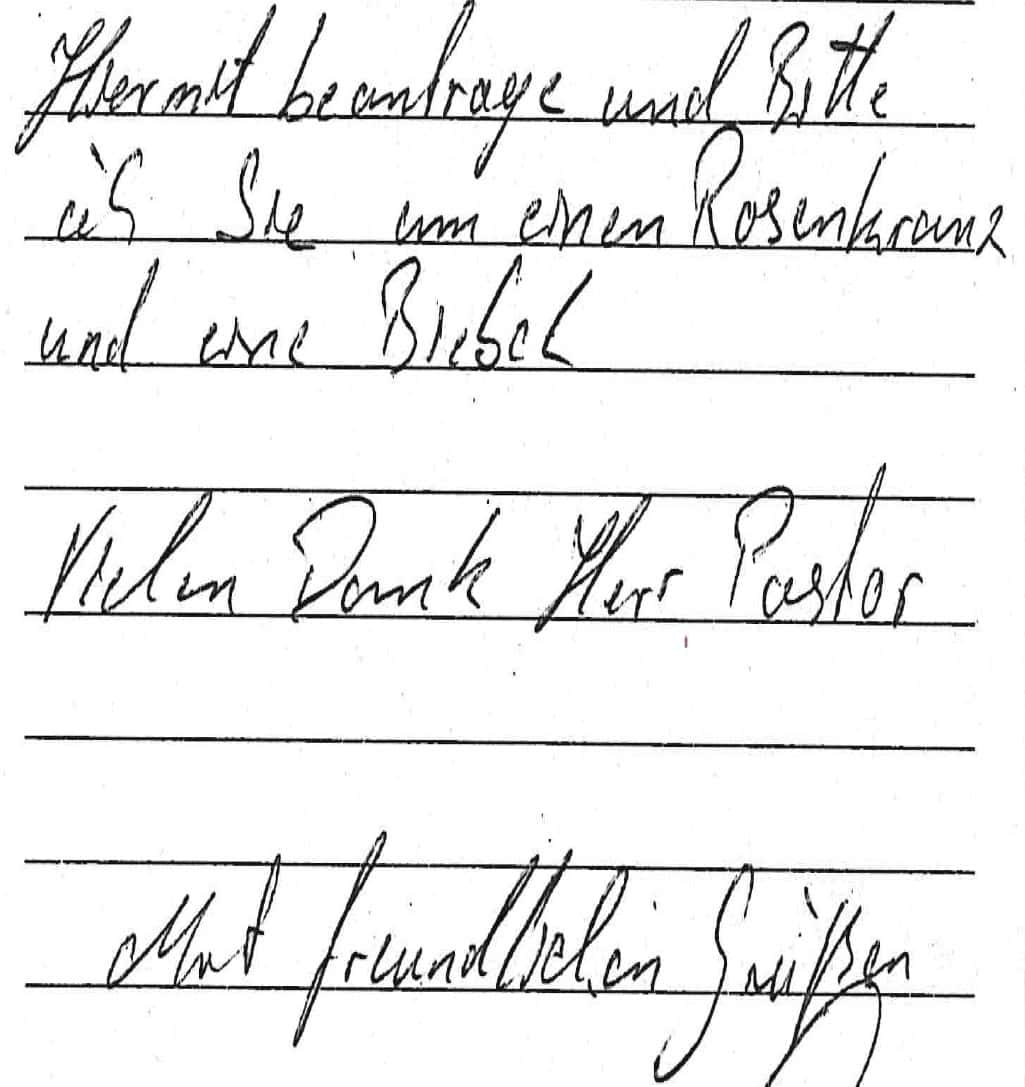

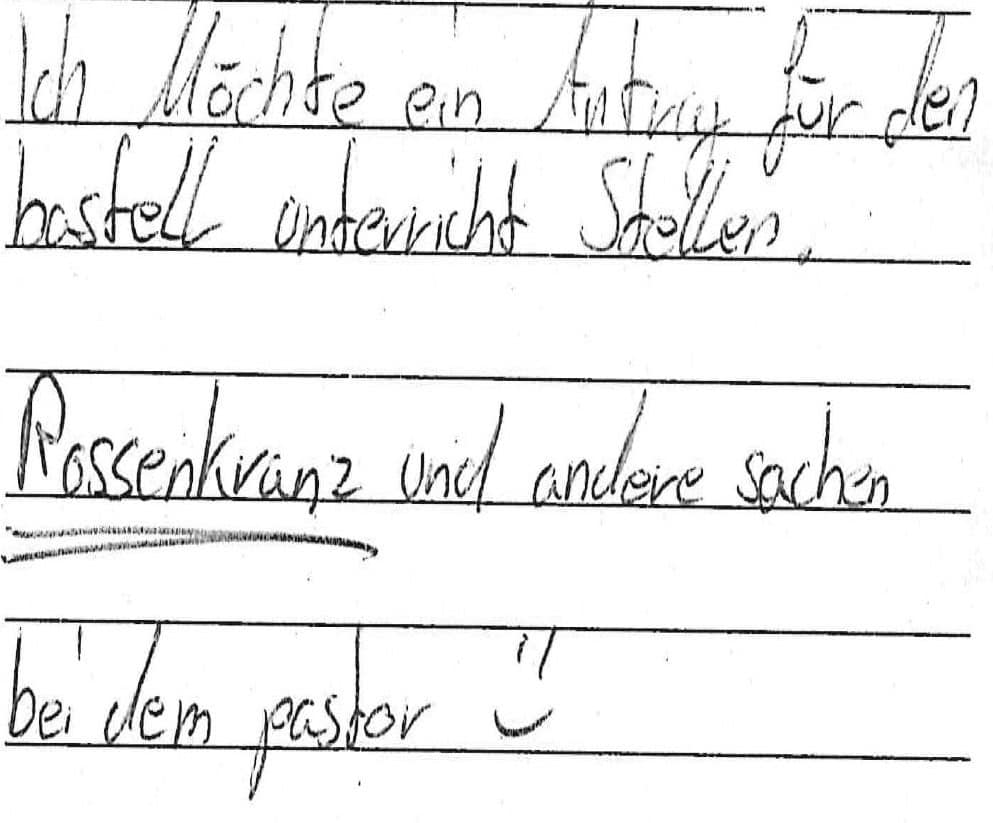

Pastorales Handeln unterliegt in seinem Tun immer wieder neu einem Realitätscheck, damit nicht an der Wirklichkeit vorbei gehandelt wird. Das Zukunftsbild für das Erzbistum Paderborn dient den Handelnden dabei als Richtschnur. Im Hinblick auf die Relevanz des Handlungsfeldes – Seelsorge in den Justizvollzugsanstalten – nimmt das Zukunftsbild eine eindeutige Positionierung vor. Die Gefängnisseelsorge wird unter der Kategorie zukünftiger pastoraler Orte und Gelegenheiten namentlich genannt: „Mit der Seelsorge in den Gefängnissen will das Erzbistum weiterhin verlässlich nah bei den Menschen bleiben, vor allem bei denen, die in Not sind.“ „Dabei muss auf eine hohe Qualität der Angebote und Dienste geachtet werden […] auf eine konzentrierte und ansprechende kirchlichen Präsenz an den Lebensorten der Menschen.“ Umgekehrt ist der pastoral Handelnde immer wieder neu gefordert auf die Wünsche und Erwartungen der Inhaftierten einzugehen. Diese werden mittels Antrag (Vorlage VG 51) an die Seelsorger herangetragen.

Didaktische Schwerpunktsetzung

Bei meinem beruflichen Wiedereinstieg als Seelsorger wurde ich mit folgender Wirklichkeit in der Gefängnisseelsorge konfrontiert. In meinem Dienstzimmer hingen am Türgriff eines Schrankes eine größere Anzahl aus Kunststoff gefertigter Rosenkränze. Beim Blick darauf wies mich mein evangelischer Kollege an, dass zukünftig eingehende Nachfragen/Anträge zu Rosenkränzen von mir zu bedienen seien: „Der Rosenkranz sei schließlich ein Objekt katholischer Frömmigkeit.“ Schön sahen diese Rosenkränze nicht aus und im Hinblick auf meine bisherige pastorale Praxis schenkte ich Ihnen anfangs wenig Aufmerksamkeit. Meine eigene religiöse Sozialisation erlebte ich in einer katholisch geprägten Familie sowie in meiner Pfarrgemeinde (einem Marienwallfahrtsort) im bergischen Land. Der Rosenkranz, die Rosenkranzandachten im Oktober und das Rosenkranzgebet bei der Verabschiedung von Verstorbenen am Vorabend der Beerdigung gehörten dabei zu meiner gelebten Glaubenspraxis. In meinen späteren pastoralen Tätigkeiten im Bereich Jugend, Schule und Gemeinde begegnete ich dieser Form katholischer Frömmigkeit kaum noch.

Erst im Jahr 2023 – mit Aufnahme meiner Tätigkeit als Seelsorger im Gefängnis – wurde ich mit Anfragen zum Rosenkranz konfrontiert – und das häufig. Auf meine neugierige Nachfrage: „Warum fragen sie mich nach einem Rosenkranz?“ erhielt ich von einem Inhaftierten eine für mich plausible Antwort: „Wir haben hier ja sonst nix; und der Rosenkranz ist erlaubt!“ Die für mich wahrnehmbare Ausgangssituation bestand und besteht im Wunsch der Inhaftierten: „In der prekären Haftsituation des geschlossenen Vollzuges möchte er etwas zu eigen haben, dass ihm (s)eine spirituelle Dimension – sprichwörtlich – greifbar macht.“

Persönliche Motive

Die Themenstellung für den Abend „Rosenkranzknüpfen“ ist das Ergebnis eines Lernprozesses in einem für mich neuen und interessanten Lernumfeldes als Seelsorger im Gefängnis. Konfrontiert mit Nachfragen im Justizalltag reagierte ich anfangs kundenorientiert und bediente die Nachfrage mit dem Aushändigen eines gewünschten Rosenkranzes. Ob und wie der Fragesteller mit dem Objekt umgeht erschloss sich mir dabei nicht. Das bloße Konsumverhalten erlebte ich für mich als Seelsorger selbst als unbefriedigend und wenig nachhaltig. Ab diesem Zeitpunkt bot ich den Fragestellern an, den Rosenkranz zu segnen, da es sich für mich beim Rosenkranz um einen Andachtsgegenstand handelt und mir die spirituelle Dimension des Gegenstandes wichtig ist. Keiner schlug die Bitte des Seelsorgers aus und so begaben wir in den Kirchenraum der JVA. Mit einem kurzen Gebet und etwas Weihwasser wurde der Rosenkranz gesegnet.

Immer wieder wurde neuer Bedarf an mich herangetragen und so gingen mir die Reserven an Rosenkränze aus. Bezogen wurden Exemplare seinerzeit von einem Kollegen aus der JVA Münster, der mit einer Gruppe von Gefangenen Rosenkränze herstellt. „Was Münster kann – kann Detmold auch!“ Ausgerüstet mit Material und einer Bastelanleitung fand sich schnell eine Gruppe von Interessierten, die an einem Gruppenangebot mitmachen wollten. Mein didaktisch-pädagogisches Interesse beschrieb ich mit den Worten: „Machen ist besser als Haben!“ Im gemeinsamen Tun ist das Erleben von Bemühen, Unterstützung, Hilfestellung, Gelingen… erlebbar. Jeder Teilnehmer macht dabei eine Selbsterfahrung und es besteht die Möglichkeit im gemeinsamen Gespräch diese miteinander zu teilen. Aufbauend auf diese Erfahrung lade ich die Teilnehmer der bisherigen Projektphase zur Veranstaltung ein. Es gilt den nächsten Schritt zu tun und sich inhaltlich dem selbst hergestellten Gegenstand „Rosenkranz“ persönlich zu nähern.

Rolle als Gefängnisseelsorger

„Wenn ein Blinder einen anderen Blinden führen will, werden beide in die Grube fallen!“ (Matthäus 15, 14). Ohne eigene Erfahrung in der Herstellung von Rosenkränzen, ausgerüstet mit einer Bastelanleitung und dem notwendigen Material machte ich mich auf die Suche nach einem Inhaftierten mit Geschick und Neugier. Selbstverständlich wurde mein geplantes Vorgehen mit den zuständigen Stellen in der JVA-Sicherheit und Ordnung abgestimmt. Schnüre, Messer, Scheren u.ä. sind im geschlossenen Vollzug grundsätzlich nicht erlaubt. Die körperliche Unversehrtheit gilt es zu garantieren. Das für einen Seelsorger im geschlossenen Vollzug unerlässliche „auf den Gefangenen zugehen“ stand am Anfang des Projektes. Das Benennen meines Anliegens an der Zellentür; die signalisierte Bereitschaft es übers Wochenende in der Einzelzelle auszuprobieren und schließlich die vom Inhaftierten positiv zurückgemeldete Erfahrung „das funktioniert“ folgten. Zeitnah wurde ein zweiter Gefangener angelernt und seit Oktober treffen sich mittwochs im Kirchenraum stets zwei „Anleiter“ und jeweils zwei weitere Gefangene, die per Antrag ein Interesse am Rosenkranz bekundet haben.

Die Erfahrung zeigt, dass es für Anfänger etwa zwei Treffen (je 1 Stunde) zur erfolgreichen Herstellung ihres Rosenkranzes braucht. Meine Aufgabe bestand und besteht darin, die wechselnde Zusammensetzung der Gruppe – in Absprache mit den zuständigen Justizbeamten auf den unterschiedlichen Abteilungen – abzustimmen um einen reibungslosen Ablauf des Treffens zu garantieren. Meine eigene Rolle sah und sehe ich dabei darin: mich selbst auszuprobieren; Erfahrungen zu machen und miteinander zu teilen; ansprechbar für die transzendente Dimension von Gebet, Glaube und Gott zu sein; ergebnisoffen Prozesse wahrzunehmen; Zu- und Vertrauen zu schaffen; An die elementaren Erfahrungen des gemeinsamen „Rosenkranz-Basteln“ füge ich die gemeinsame Suchbewegung an: „Der Rosenkranz im Vollzugsalltag- Möglichkeiten der Bedienung“.

Georg Becher | JVA Detmold, JVA Bielefeld-Senne

Literatur

Benediktionale: Studienausgabe für die katholischen Bistümer des deutschen Sprachgebietes, Regensburg 2014.

J. Danko: Der Rosenkranz, Wortgottesdienste mit Anregungen zum persönlichen Beten, Kevelaer, 2002.

Die deutschen Bischöfe Nr. 84 -Der Auftrag der Kirche im Gefängnis, Bonn 2015.

Gotteslob: Katholisches Gebet- und Gesangbuch, Paderborn 2013.

A. Grün: Der Rosenkranz, Gebete und Meditationen, Leipzig 2003.

A. Hogan: Das Rosenkranzgebet neu entdeckt, Stuttgart, 2020.

H. Jütten: Gegrüßet seist du, Maria; Den Rosenkranz beten, Kevelaer 2019.

C. Rappliger: Neue Andachten zum Rosenkranz, Leipzig 2003.

H. Schalk: Der Rosenkranz – Ein altes Gebet neu entdeckt, München 2006.

Zukunftsbild: Schritte zur Umsetzung des Zukunftsbildes für das Erzbistum Paderborn, Paderborn 2014.

1 Rückmeldung

Gehört zum „Katholisch-sein“ das Rosenkranz-Gebet? Ich meine nicht. Das frühmittelalterliche Gebet ist vom Dominikaner-Orden entwickelt worden in einer Zeit, in der die Trennung zwischen Klerikern und dem Volk eindeutig war. Die Sprache lässt sich im Heute nicht weiter vermitteln. Darin sind alte Wörter, die nicht verstanden werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Knast diese Art von Frömmigkeit gelebt wird. Als Hoffnungskette wird der „Rosenkranz“ sicherlich anerkannt, weil hier und da ein Rapper diesen als Maskottchen trägt. Man kann auf der anderen Seite diese Tradition wieder beleben. Keine Frage. Besonders hinter Mauern. Es könnte „ja etwas dran sein…“ Aber mit welchem Ziel?

Außerhalb werden die altertümlichen Sätze in der Mediation nicht weiter beachtet. Wie auch, außer in Neuevangelisierungs-Gruppen oder althergebrachten katholischen Kirchengemeinden, die mit klaren vorgegebenen Antworten daherkommen. Wenn nur eine Gebetsform forciert wird, ist das ein klares Anzeichen für sektiererische Tendenzen. Der „spiritueller Missbrauch“ ist ein Indiz dafür. Hauptsache lange den Rosenkranz als Jesusgebet beten und man wird von der „bösen Welt“ erlöst oder man wird morgen gar aus der Haft entlassen… Ich frage mich, warum es keine andere Formen geben kann? Die katholische Kirche hat so viele Symbole und Rituale, die im Heute in anderer Weise und in verstehender Sprache vertieft werden könnten, ohne deren Hintergründe zu verwischen. „Ecclesia semper reformanda est“ – Kirche verändert sich zu jeder Zeit. Warum also in alte verknotete-spirituelle Formen verfallen?