„Denen lege ich ein Ding hin. Davon reden die noch in hundert Jahren“, sagte Werner B. laut vor sich hin, stand von der Parkbank auf, auf der er seit Stunden mit seinem Kumpel saß, riss dem seine mitgebrachte Pistole unter den verschränkten Händen weg, zwang den, ihm die Autoschlüssel zu geben und mit ihm in den Wagen zu steigen. Dann donnerte er mit über hundert Sachen durch die Straßen von Bielefeld mit der festen Absicht, sich in den Tod zu fahren oder von der Polizei erschossen zu werden. Einige Straßensperren hatte er umfahren oder durchbrochen. Ihm fiel auf, dass lediglich hinter ihm Polizeifahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn fuhren, vor ihm dagegen die sonst überlastete Straße wie leergefegt war. So berichtet Werner B. dem Gefängnisseelsorger Ernst Lauven in der Justizvollzugsanstalt Werl.

Als ihm durch den Kopf schoss: gleich wird es brenzlig, sah er auf der Kreuzung in Höhe des Landgerichtes eine Straßensperre, die er weder umfahren noch durchbrechen konnte. Rundherum Polizisten mit Maschinenpistolen im Anschlag. Sein Kumpel brachte mühsam heraus: „Mann, bau keinen Scheiß“, da brachte er den W-gen zum Stehen, reckte die Pistole zum offenen Fenster raus und rief, so laut er konnte: „Ich gebe auf! Schluss der Vorstellung!“ Er warf die Waffe auf die Straße, öffnete langsam die Türe, doch ehe er aussteigen konnte, war er wie von Geisterhand überwältigt und in Handschellen.

Ein Häufchen Elend

Nun saß er mit einer beträchtlichen Reststrafe und einem Verfahren vor sich, dessen Ausgang Angst einjagen konnte. Sein Verteidiger hatte ihn besucht und ihm mindestens 14 Jahre Knast und die Sicherungsverwahrung (SV) in Aussicht gestellt. Wie er nach dem Anwaltsbesuch auf seine Zelle gekommen war, wusste er nicht mehr. Er saß in einer Ecke und wimmerte vor sich hin. Jedoch so laut, dass der Bedienstete Herr P. ihn hörte. Als Werner B. nicht reagierte, als er ihn ansprach, fuhr ihm ein Schrecken in die Glieder und er rief mich an: „Bitte, kommen Sie, so schnell es möglich ist. Ich fürchte, da will sich einer weghängen!“ Ich als Gefängnisseelsorger ließ alles stehen und liegen, ließ mich von Herrn P. informieren, soweit der was wusste, und ging in die Zelle. Vor mir lag ein Häufchen Elend, das schluchzend und wimmernd am ganzen Körper bebte; weder sah, noch hörte oder auf irgendetwas reagierte. Zunächst ließ ich ihn so, wie er war. Als er sich zu beruhigen schien, legte ich ihm eine Hand auf die Schulter, was er sich gefallen ließ. Allmählich hörte das Beben des Körpers auf, das Schluchzen wurde seltener und das Wimmern verklang. Als er aufblickte, stellte ich mich vor und bot ihm an, ihm aufs Bett zu helfen, damit er aus der verkrümmten Haltung herauskam und sich aufrichtete. Er bedankte sich, bat mich, ihn allein zu lassen, aber am nächsten Tag wieder zu kommen. Mein Eindruck war: Die erste Gefahr ist gebannt; ich konnte gehen und mein Kommen für den nächsten Tag zusagen. Der Bedienstete Herr P. war ebenfalls erleichtert und machte Feierabend.

Zwischen Werner B. und mir entwickelte sich eine intensive und langdauernde Arbeitsbeziehung. Mehrere Wochen lang schimpfte er, was ich in keinen Zusammenhang zu bringen vermochte. Zwischendurch jammerte er über die zu erwartende neue Strafe und beklagte die Aussichtslosigkeit seiner Situation. Den Gedanken an Selbstmord wies er stets von sich. Aus einer vergangenen Ehe hatte er eine Tochter, der er das nicht antun wollte, obwohl sie keinen Kontakt mehr miteinander hatten. Die Mutter verweigerte ihm den. Sie war mehrmals umgezogen, damit er die Spur verlor. Langsam lichtete sich für mich das Durcheinander und ich erkannte Spuren. Als es wieder mal um seinen Prozess ging und er zu klagen begann, sagte ich: „Wollen Sie für sich und um Ihr Leben kämpfen oder sich aufgeben?“ Voller Zorn schrie er mich an: „Klar will ich leben. Wozu soll ich sinnlos kämpfen? Können Sie mir das mal sagen?“ Mir erschien dieser Ausbruch wie ein Durchbruch. Die Arbeit konnte beginnen. Wie ein Puzzle sammelte ich seine Erzählungen, Berichte und Brocken und setzte sie zu einem Bild zusammen, das ich ihm zur Überprüfung immer mal wieder vorstellte.

Das Ende einer Beziehung

Auslöser für „das Ding, wovon die noch in hundert Jahren reden“ sollten, war das Ende einer Beziehung. Aus dem offenen Vollzug heraus hatte er eine Frau kennen und lieben gelernt. Seine vorzeitige Entlassung stand an, Arbeit war sicher und eine Wohnung konnte er anmieten. Beim Besuchsausgang mit der Freundin wollte er ihr einen Heiratsantrag machen und auch die Hochzeit in allen Einzelheiten vorüberlegen. Doch sie kam nicht. Statt dessen kam der Kumpel mit einem Brief von ihr. Darin stand, sie käme nicht mehr; zwischen ihnen sei es aus und vorbei; sie habe einen anderen. In ihm sei alles zusammengebrochen und durcheinander gewirbelt. Er hätte toben, schreien, um sich schlagen wollen; war aber zu nichts fähig. Doch dann wie bei einer Explosion sei es über ihn gekommen und wollte er „das Ding durchziehen“. Und jetzt?

Ich bat ihn, zu erzählen, was ihm in den Kopf kam oder durch Herz und Sinne ging; egal, ob er einen Zusammenhang sah oder nicht. Schnell wurde deutlich, dass an den Wendepunkten seines Lebens jeweils Frauen standen, denen er getraut hat oder auf die er, wie mir eher schien, zu schnell abgefahren war. Ein freundlicher Blick löste in ihm bereits Euphorie aus: er sei deren große Liebe, noch bevor sie ein Wort gewechselt hatten. Alle Beziehungen verflogen, wenn er seine Erwartungen und Hoffnungen so hoch wie nur möglich getrieben hatte. Was stand dahinter? Wieso fiel er stets so herein – eher auf sich als auf Frauen. Als Bild kam mir: Er sorgt immer wieder – und zwar gekonnt – für eine Rutschbahn, die ihn von Mal zu Mal eine Etage tiefer landen lässt. Diesmal so tief, wie der Anwalt angekündigt hatte, dass er so gut wie keine Chance hatte, noch einmal ‚ungefilterte’ Luft atmen zu können. Am Ende stellte sich das Puzzle etwa so dar: Kurz nach dem 17. Juni 1953 machte sich im Haus der Großmutter, wo er mit der Mutter und einigen von deren Schwestern in der DDR lebte, Unruhe breit, die dem etwa zweijährigen Werner den Schlaf raubte. Eines Morgens war seine Mutter fort. Später hörte er, sie sei über Berlin in den Westen abgehauen, weil sie in der Heimat keine Zukunft für sich sah. Ihren Sohn wollte sie später nachholen. Werner B. fiel in ein Säuglingsverhalten zurück, aus dem ihn die jüngste Schwester der Mutter in Monaten intensiver Versorgung und Zuwendung herausholte. Für ihn begannen glückliche Jahre mit vielen Spielkameraden und Kameradinnen und vor allem der liebevollen Tante, die gerade zwölf Jahre älter war als er. Seine Mutter war ihm nicht mehr in den Sinn gekommen.

Frühkindliches Trauma

Etwa vier Jahre später, kurz vor seinem 6. Geburtstag, befiel ihn ein Schrecken und eine Unruhe, die unheimlich waren. Sie kamen ihm bekannt vor und zugleich fremd. Eines Tages wollte die Großmutter mit ihm reden. Das hatte er noch nie so erlebt. Er meinte, etwas Verbotenes getan zu haben und jetzt dafür bestraft zu werden. Kaum verständlich für ihn fing sie an, von einer großen Reise zu erzählen, die er mit ihr machen müsse. Er wehrte und sträubte sich: „Ich will hier bleiben; ich will nicht verreisen. Fährt die Tante mit?“ „Nein; nur wir zwei. Und wir machen es uns ganz schön,“ versuchte die Großmutter ihn für die Reise einzunehmen. Er ahnte, dass die Sache nicht sauber war; hätte aber nie sagen können, was nicht stimmte. Er traute sich nicht, einzuschlafen aus Sorge, mit ihm würde etwas angestellt. Irgendwann überkam ihn doch der Schlaf. Als er wieder wach wurde, saß er auf dem Schoß einer Frau, die ihm fremd war. Er schaute um sich und sah, wie sich die Großmutter schnell entfernte. So laut er konnte, schrie er: „Oma, nimm mich mit! Ich will nicht hierbleiben!“ Doch die Oma stieg in einen Zug und war fort. Die fremde Frau gab sich als seine Mutter zu erkennen. Abwehrend und sich sträubend rief er: „Lass mich los! Ich kenne dich nicht! Du bist nicht meine Mutter! Lass mich los und haue ab!“ Beides tat die Mutter nicht. Todmüde vor Zorn, Enttäuschung und Trauer schlief er ein, hatte vielleicht ein Schlafmittel bekommen. Als er wach wurde, war er in einer unbekannten Stadt, in Köln. Die Mutter sagte so etwas wie: „Wir fahren jetzt nach Hause. Da sind deine Geschwister. Die warten schon auf dich.“ Er wehrte sich und schrie. Die Fahrgäste wurden laut und redeten auf die Frau ein: sie solle dafür sorgen, dass das Blag leise wird. ‚Zuhause’ warteten vier Geschwister auf ihn, die ihn jubelnd begrüßten. Als die ihm zu nahe kamen, schubste er sie zurück und schrie: „Haut ab! Lasst mich in Ruhe! Ich will euch nicht.“ Durch den Schubser flog eine der Halbschwestern auf die Erde; woraufhin seine Mutter ihn ins Gesicht schlug. Für ihn war klar und sicher: hier bleibe ich nicht!

Zunächst wurde er in der Schule angemeldet. Deswegen hatte seine Mutter ihn wohl rüber geholt; vielleicht spielte auch das Kindergeld eine Rolle. Bei der erst besten Gelegenheit machte Werner B. sich auf den Weg, seine Tante zu suchen, die bei der Großmutter war. Im Zug, der irgendwohin fuhr, fragten ihn Leute, zu wem er gehöre und wohin er wolle. Seine Auskunft rief etliche auf den Plan, die ihn recht schnell bei seiner Mutter ablieferten. Wie viele solcher Versuche Werner B. unternommen hatte, wusste er nicht mehr; es waren etliche. So viele, dass sein Stiefvater es leid war und darauf bestand, dass er in ein Heim kam. Nach langer Suche war ein Heim bereit, einen Jungen wie ihn mit der Geschichte aufzunehmen; weit weg von Köln. Vom Tag seiner Einweisung dort hat er seine Mutter nicht mehr gesehen; wollte von ihr auch nichts wissen. In dem Heim nahm sich eine junge Ordensschwester seiner an, in die sich der Knirps bis über die Ohren verknallte. So unausstehlich er sonst oft war, wenn diese Schwester etwas wollte, tat er es; wurde er der bravste Junge, den man sich vorstellen und wünschen konnte. Er war selig. Die Vergangenheit schien ausgelöscht.

Eines Tages holte ihn diese ein. Im Hof des Heimes lag ein Nest mit jungen toten Vögeln. Einiges deutete darauf hin, dass das Nest absichtlich aus der Halterung gerissen worden war. Die junge Schwester hatte den Auftrag, den Täter zu finden. Sofort ging die auf Werner B. zu und fragte, wie er dazu gekommen sei, die unschuldigen Tiere umzubringen. Er sei ein Mörder; und mit einem Mörder wolle sie nichts zu tun haben. Drehte sich um und ließ ihn völlig verdattert stehen. Nachher erfuhr er: Das Nest war am Rand einer Regenrinne unter dem Fenster seines Zimmers. Ihm zerbrach wieder eine Welt. Alles Glück war wie weg gewischt. Die Schwester wurde versetzt. In seiner Not und Verzweiflung, weil ihm niemand glaubte, alle um ihn herum nur hämisch grinsten und seine geliebte Ordensschwester unerreichbar blieb, begab er sich wieder auf die Suche. In dem Heim konnte und wollte er nicht bleiben. Bevor er in ein anderes Heim verlegt werden sollte, haute er ab. Aber wohin denn? Nur weg! Ohne Ziel und Geld. Um sich durchzuschlagen, klaute er hier und dort; fuhr durch die Gegend; wurde aufgegriffen und, weil er sich nicht ausweisen konnte, festgehalten. Die kleinen und größeren Diebereien, die ihm nachgewiesen wurden, brachte ihn für so lange in einen Jugendknast, dass er den Schulabschluss und eine Berufsausbildung hinter sich bringen konnte. Darauf war er sehr stolz.

„Alle verlassen mich…“

Neues Elend begann, als er sich Hals über Kopf verliebte und diese Frau heiratete. Beide kannten sich kaum. Sie blieben beieinander, weil die Tochter unterwegs war. Nach deren Geburt schmiss die Frau ihn aus der Wohnung und ließ sich scheiden. An die gerichtlich vereinbarten Besuche hielt die Frau sich nicht. Sie wollte ihm nicht mehr begegnen; er sollte keine Beziehung zur Tochter aufbauen können. Er sollte aus ihrem Leben für immer verschwinden, ließ sie ihm durch eine gemeinsame Bekannte ausrichten. Sein Traum war: einmal eine Frau zu finden, die zu ihm hielt, ihn nicht verriet und verließ. Ihn von seinem frühkindlichen Trauma erlöste: „Mich haben alle verlassen und verraten – immer alle nur.“ Was sein Beitrag dazu war, blieb ihm lange verschlossen: seine Träumerei, mit der er eigene Anteile von sich wies; statt für sich einzustehen, sein Leben hier und jetzt in die Hand zu nehmen; statt an der unabänderlichen Vergangenheit kleben zu bleiben und verpassten Chancen nachzutrauern.

Zeitweise suchte Werner B. sein Leid und seine Not mit Drogen zu erledigen. Bitter war die Erkenntnis: „Damit bleibe ich auf dem alten Weg, bin ich wie in einem Teufelskreis gefangen. Mit mir und für mich kann es nur anders und besser werden, wenn ich die Scheißspiele des bisherigen Lebens durchbreche, daraus aussteige und meine Zukunft in der Gegenwart gestalte.“ Dazwischen lag sein Prozess mit den schlechten Aussichten. Die Gespräche mit ihm standen für mich unter der Devise: will er für ein Leben mit Zukunft kämpfen oder sich aufgeben? Eines Tages schlug ich ihm vor, er könne das, was ihm in unseren Gesprächen aufgegangen war, zu Papier zu bringen, etwa in Form eines Briefes an sich selbst. Dass und wie er den Rat befolgte, erfuhr ich erst, nachdem er den Brief an seinen Rechtsanwalt geschickt hatte mit der ausdrücklichen Bitte, den im Prozess nicht zu verwenden. Die Verhandlung war verheerend, die Aussagen gegen ihn erschlagend. Die ca. 24 Jahre Knast samt SV wurden sicherer. Der Anwalt bat den Vorsitzenden Richter darum, gegen den Willen seines Mandanten einen Brief in den Prozess einbringen zu dürfen. Nach einiger Verwunderung und Absprachen im hohen Gericht sowie einem als Zustimmung gewerteten Nicken des Angeklagten, las der Anwalt den Brief von Werner B. vor.

Im Saal habe atemlose Stille geherrscht. Später sagte Werner B. mir, er sei vor Scham schier im Erdboden versunken, habe nur vor sich hin gestiert und nicht gewagt, irgendjemand anzugucken. Die relativ kurze Beratung des Gerichtes kam ihm vor wie eine Ewigkeit. Er hatte sich innerlich darauf eingestellt, den Rest des Lebens hinter Mauern zu verbringen. Als er dann das Urteil hörte, traute er seinen Ohren nicht: viereinhalb Jahre. Im Klartext: 20 Jahre gespart! Mit der Reststrafe lagen acht Jahre Knast vor ihm. Acht Jahres nach der Entlassung stand seine Existenz erneut auf der Kippe. Im Streit mit seiner Frau war er drauf und dran, alles zu zerstören, was er bislang aufgebaut und zusammengehalten hatte. Im letzten Moment fielen ihm die Gespräche mit mir ein; vor allem das, in dem ich gesagt hatte: es liegt an Ihnen, ob und wie Sie leben wollen oder untergehen. Vor dem Prozess hat er sich riskiert und viel gewonnen. Nun wollte er „auf keinen Fall untergehen“ und hat wieder zu kämpfen begonnen: für sich, seine Ehe und Familie.

Ernst Lauven

Ernst Lauven

Geboren 1933, seit 1961 im priesterlich-seelsorglichen Dienst des Erzbistums Paderborn in mehreren Gemeinden sowie in der Kur-, Krankenhaus- und Strafvollzugsseelsorge bis 1996. 1974 Beginn der pastoralpsychologischen Weiterbildung in Klinischer Seelsorge-Ausbildung (KSA), 1987 Anerkennung als Pastoralsupervisor DGfP/KSA. Seit 1999 Lehrsupervisor DGfP/KSA sowie Mitarbeit in den Pastoralkursen im Erzbistum Köln.

Von 1987 bis 1996 arbeitete er in der nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalt Werl. Er war Mitglied im ehemaligen Arbeitskreis kritischer Strafvollzug e.V. Lauven wohnt seit seinem Ruhestand 1996 in Köln.

Im Leben angekommen

1994 stand die Entlassung an. Die Strafvollstreckungskammer (StVK ) knüpfte die an Auflagen: Führungsaufsicht für mehrere Jahre. Die Strafe hat Werner B. bis zum letzten Tag verbüßt. Niemand traute sich mit ihm zu sprechen. „Mein Wort galt ohnehin wenig; egal was ich vorweisen konnte. Ich passte ebenso wenig in die normale Knastlandschaft wie die Erweise, dass es anders ging, mehr brachte und sinnvoller war. Gerade die Erweise waren wohl das Schlimmste, was im Strafvollzug passieren konnte und durfte.“ Werner B. verließ die JVA Werl bei Endstrafe. Vom ersten Tag an verstieß er gegen die Auflagen. Nur das Verständnis des Bewährungshelfers und Staatsanwaltes bewahrte ihn davor, sofort wieder einzufahren. Geradezu magnetisch zog es ihn nach Köln. Gleich am ersten Abend begegnete er am Tresen einer Frau, in die er sich verliebte; und sie sich in ihn. Aus Scham, dass er nichts hatte und bieten konnte, hielt er sich wochenlang zurück. Er wollte keine neue Pleite erleiden. Als er sich wieder in die Kneipe wagte, fürchtete und hoffte er zugleich, diese Frau nicht zu treffen. Kaum war er in der Tür, da lag sie ihm schon um den Hals und wollte ihn nicht mehr loslassen.

Inzwischen sind sie verheiratet und haben Kinder. Sein Stolz ist geschmolzen. Nach etlichen Ablehnungen bei der Suche nach Arbeit und Fehlversuchen, selbständig zu werden, hat er sich damit abgefunden Hausmann zu spielen, sich um die Kinder zu kümmern und seine Frau die Brötchen verdienen zu lassen. Seitdem geht es gut. Er war einige Male an Verfahren mit saftiger Strafe vorbeigeschliddert. Er ist sich sicher: „Ich will leben, so wie es mir mit meiner Frau und meinen Kindern möglich ist!“ Immerhin im achten Jahr nach seiner Entlassung aus der Haft. Solange hat er seit seinen frühen Jugendjahren nicht mehr in Freiheit verbracht. Ich habe wieder eine Bestätigung. Die Mühe von etwa 18 Jahren hat sich gelohnt!

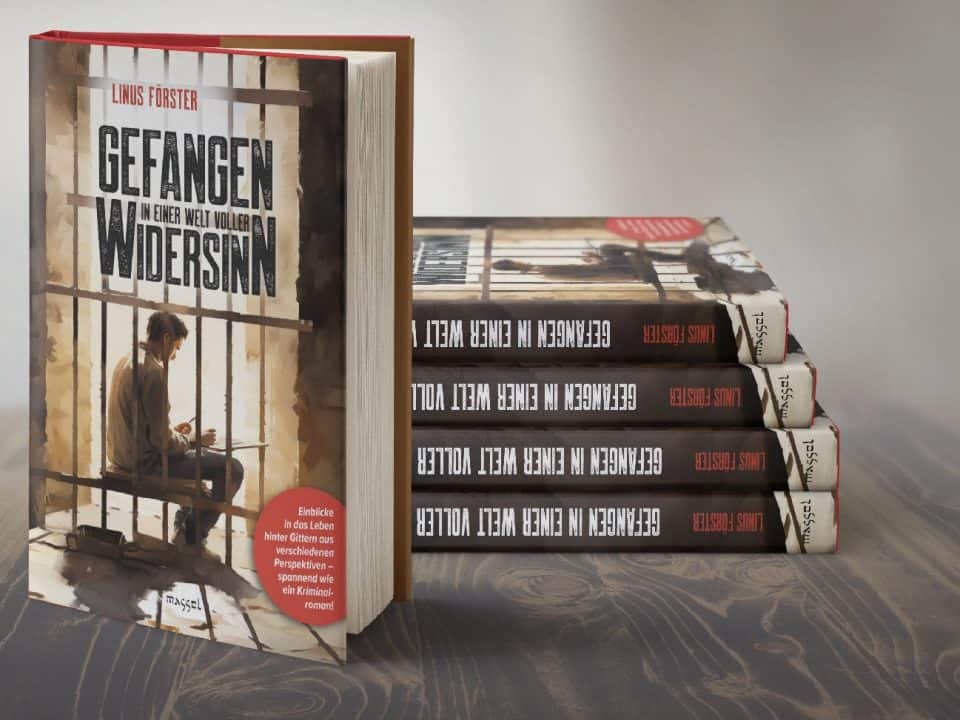

Ein Kapitel aus: Erinnerungen eines Gefängnispfarrers. (K)eine Satire