An diese eine Nacht vor zwei Jahren erinnert sich Karl noch gut. Der damals 18-Jährige fährt in seinem Auto durch Magdeburg. Sein Blick fällt auf einen Mann mit Umhängetasche. Karl tritt auf die Bremse, schwingt sich vom Fahrersitz – und schlägt zu. „Ich habe ihm direkt eine reingehauen.“ Er bricht dem Unbekannten die Nase, das Jochbein, greift nach der Tasche und verschwindet im Großstadtdschungel. Sein Opfer lässt er blutend liegen. Die Beute aus der Tasche: 21 Euro. Den Mann habe er zufällig ausgewählt, sagt er. „Das war wie russisch Roulette.“ Mitleid?

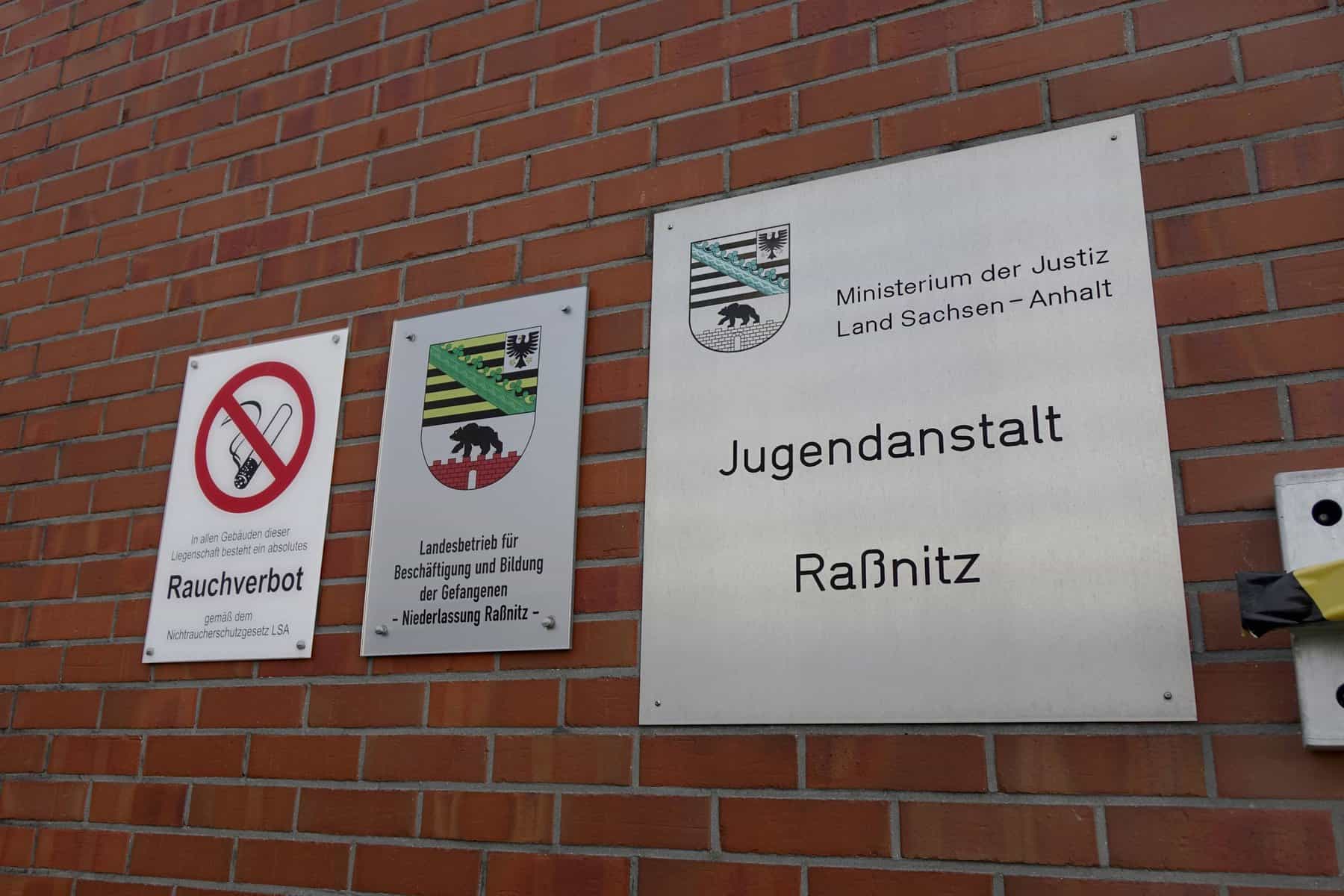

Die Jugendanstalt Raßnitz ist eine Anstalt für straffällige Jugendliche und Heranwachsende sowie zuständig für die Vollstreckung von Haftstrafen erwachsener Männer von 24 bis 30 Jahren.

Die Jugendanstalt Raßnitz (JA) liegt zwischen Halle/Saale und Leipzig an einem kleinen Gewerbegebiet nahe des Dorfes Raßnitz. Die Anstalt wurde 2001 eröffnet. Vor der Wende war an diesem Ort ein DDR-Gefängnis, das nach der Wende abgerissen wurde. Foto: Adobe Stock

Mehr junge Straftäter

Die Gewalt unter jungen Menschen im Land Sachsen-Anhalt hat sich zuletzt verschärft. Laut Polizeistatistik stieg die Zahl der Jugendgewaltdelikte von 2021 auf 2022 um mehr als 200 auf knapp 1.300 Fälle an. Damit kehrt sich ein Trend der stagnierenden oder sogar rückläufigen Kriminalität unter Minderjährigen und Heranwachsenden um. Als Brennpunkte im Land gelten Halle/Saale und Magdeburg.

Grund für den Anstieg der Jugendkriminalität sind aus Sicht von Gefängnisseelsorger Markus Herold unter anderem die Lockdowns während der Pandemie. „Das hat vermutlich mit Corona zu tun.“ Die Pandemie habe bestehende Probleme gerade in Familien verstärkt – etwa, weil Schulen geschlossen waren. Labilen Teenagern fehlten so Ansprechpartner. Zugenommen habe zudem der Konsum von Drogen – vor allem chemischer Art wie Crystal Meth.

„Auffällig ist außerdem, dass wir mehr Jugendliche bekommen, die psychisch gestört sind.“ Oft hänge das mit dem Drogenkonsum zusammen – etwa bei Straftätern mit Migrationshintergrund. Häufig seien das traumatisierte Kriegsflüchtlinge, sie hätten zum Teil Folter erlebt. Der Konsum von Drogen verstärke ihre psychischen Probleme mitunter.

Karl schüttelt den Kopf. Das sei jetzt anders. „Ich bereue das sehr.“ Während der heute 20-Jährige aus seiner Vergangenheit erzählt, sitzt er in einem Büro in der Kirche des Jugendgefängnisses Raßnitz im Saalekreis. Karl heißt eigentlich anders, möchte aber nicht erkannt werden. Seit einem Jahr verbüßt er in der Anstalt eine Haftstrafe wegen schweren Raubs und schwerer Körperverletzung. Zweieinhalb Jahre hinter Gittern liegen noch vor ihm, 20 Punkte umfasst die Anklageschrift. Und sie beschreibt nur einen Ausschnitt aus seiner kriminellen Laufbahn.

Mit Elf schon kriminell

Der junge Mann mit den kurzen, dunklen Haaren, den man heute antrifft, hat wenig gemein mit dem Bild, das seine Erzählungen von ihm zeichnen. Karl hält anderen die Tür auf, bedankt sich oft, wirkt ruhig, aufgeräumt. Was hat ihn damals dazu gebracht, andere brutal zu attackieren? Und was hat ihn geläutert? Das will er erzählen. Es ist ein Einblick, der Licht auf die Hintergründe der sich verschärfenden Jugendkriminalität in Sachsen-Anhalt werfen kann. Seit die Fallzahlen zum Ende der Corona-Pandemie angestiegen sind, suchen Justiz, Polizei und Politik nach Mitteln. Wie lässt sich diese Entwicklung stoppen? Hört man dem Häftling zu, wird klar: Mitunter braucht es dafür nicht viel. In Raßnitz gießt sich Karl einen Becher Kaffee ein. Ihm gegenüber sitzt Markus Herold. Regelmäßig spricht der 20-Jährige mit dem katholischen Gefängnisseelsorger. Hier könne er sich öffnen, sagt er. Das will er auch jetzt tun. Er atmet durch – und beginnt zu sprechen.

Nur zum Schlafen zuhause

Karl wuchs im Norden von Magdeburg auf. Seine Mutter war alleinerziehend, drei Kinder, wenig Geld, eine Wohnung im Plattenbau. „Wir hatten es nicht leicht.“ Gehungert habe er nie. Aber im Winter sei die Wohnung kalt gewesen. Warm Duschen? Nur einmal die Woche, wegen der Kosten. Schon als Kind habe er sich deshalb nach Luxus gesehnt. „Und ich habe früh gemerkt, dass ich mir das nehmen muss.“ Seine erste Straftat beging er mit etwa elf Jahren. Auf einer Ferienfahrt in Spanien stahl er mit Älteren Armbanduhren. „Ich habe zu ihnen aufgeschaut.“ Es sei der Einstieg in die kriminelle Laufbahn gewesen. Die nahm Fahrt auf, als er in der achten Klasse die Schule schmiss. „Da war ich nur noch auf der Straße.“ Er hörte Hip-Hop. Die Songs erzählten von Gewalt, Drogen, teuren Autos und schönen Frauen. Gesungen von reichen Rappern mit Biografien wie seiner. Also verkaufte er auch Drogen, begann zu kiffen, nahm das erste Mal Kokain, überfiel mit einem „Kollegen“ willkürlich Passanten. „Wenn er zuerst zugeschlagen hat, habe ich gleich mitgemacht.“ Woher die Kontakte zu den Kriminellen? Das sei kein Problem gewesen in seinem Viertel. Angst vor der Polizei? Karl winkt ab. Opfer aus der Gegend hätten sich nicht getraut, Anzeige zu erstatten. Er wohnte um die Ecke. Vor seiner Mutter habe er all das zu verheimlichen versucht. Wenn sie doch Geldbündel, Messer oder Schlagringe in seinem Zimmer fand, habe es Streit gegeben. „Aber ich war eh nur zum Schlafen zu Hause.“

Egal was morgen kommt

Karl driftete in eine Parallelwelt, in der die Gefühle anderer nicht existierten, in der Konflikte nur mit Gewalt gelöst wurden, in der nur das Jetzt zählte. Einmal riss sich der Teenager dann doch nochmal am Riemen. Er holte den Hauptschulabschluss nach, begann eine Lehre als Trockenbauer. Doch er schwänzte, hatte Streit mit Vorgesetzten – und wurde nach anderthalb Jahren gefeuert. „Es war schwierig, mich in das normale Leben zu integrieren.“ Das habe er nie gelernt. Nach dem Rausschmiss beantragte er Bürgergeld. Doch als das Geld vom Amt auf sich warten ließ und die Rechnungen für Miete, Strom und Auto sich stapelten, begann er wieder mit dem Drogenhandel, mit Überfällen. „Es hat wieder Klick gemacht.“ In den folgenden Monaten geriet Karl ins Visier der Polizei. Fahnder überwachten ihn, durchsuchten Wohnungen seiner Familie. Schließlich stellte er sich den Beamten. Als die Handschellen klickten, sei sein Kopf leer gewesen, sagt er. „Scheißegal, was morgen kommt.“ Diese Einstellung vertritt er heute nicht mehr.

Keine Muschi sein

Im Büro in der Jugendanstalt Raßnitz lehnt sich Gefängnisseelsorger Herold in seinem Stuhl zurück. Lebenswege wie der von Karl seien typisch, sagt er. „Die meisten Straffälligen, die wir hier haben, haben Probleme in der Familie und mit Drogen.“ Die Corona-Lockdowns hätten diese Effekte vermutlich verstärkt. Armut, schlechte Noten, kaum familiärer Rückhalt – all das sorge dafür, das junge Menschen ihre Anerkennung woanders suchten. „Den Kindern wird immer wieder gespiegelt: Sie sind das Problem. Aber ein Kind ist nie das Problem.“ Blickt Karl heute auf seinen Lebensweg, sieht er mehrere Ursachen für seine Kriminalität. Familiäre Probleme, Armut, ein prekäres Umfeld, Gangsta-Rap, Drogen. Aber vor allem eines: fehlendes Selbstbewusstsein. Er habe stets das Gefühl gehabt, nicht er selbst sein zu dürfen. „Ich war ein auffälliges Kind.“ Eine Behandlung in einer Kinderpsychiatrie habe er als Schüler als Bestrafung empfunden. Was hätte ihn dann von der Gewalt, den Drogen abgehalten? Er formuliert einen bescheidenen Wunsch: Er habe Hilfe gebraucht, früh, schon als Kind. „Mir hätte es geholfen, hätte ich eine Person gehabt, bei der ich mich geborgen fühle.“ Allein habe er manchmal geweint. Vor seinen Komplizen niemals. „Vor denen will man ja keine Muschi sein.“

Tränen in der Zelle

Laut Markus Herold ist das kein Einzelfall: Oft fehlt es jungen Straftätern an emotionalem Rückhalt. „Die mit den größten Muckis weinen abends auch mal in ihrer Zelle.“ Härtere Strafen, mehr Polizei – da sind sich Karl und der Gefängnisseelsorger einig – wirken dagegen kaum. Sitze der Teenager vor einem Richter, sei es schließlich zu spät. Allerdings: „Bei manchen Jugendstraftätern sollte man früher die Reißleine ziehen und sie aus ihrer Peergroup nehmen“, sagt Herold. Bevor sich die Delikte zu einer langen Haft summieren. Das heißt etwa: Jugendarrest statt kriminellem Sumpf. „Ich muss ihnen dann aber auch etwas anderes anbieten“, betont der Gefängnisseelsorger. Pädagogische Hilfe zum Beispiel. Bei Karl zeigt dies Wirkung. Er erhält in der Jugendanstalt seit Kurzem eine Sozialtherapie, ist dafür in einem besonderen Flügel untergebracht. „Mir geht es gut“, sagt er. Er könne sich besser öffnen. Und er reflektiert: „Ich habe Unschuldigen Leid zugefügt.“ Seine Haftstrafe hält er für angemessen. Sein Ziel nach der Haft sei „ein normales Leben“. Frau, Kinder, Job. Ihm ist aber klar: Das wird schwierig. Aus der Parallelwelt „der Straße“ hat es ihn ins Gefängnis verschlagen. Auch das sei nicht die Normalität. Er habe Angst, später wieder abzurutschen, dass es wieder „Klick macht“. Der 20-Jährige hebt den Blick: „Ich will das nicht nochmal.“

Max Hunger | Mit freundlicher Genehmigung: Mitteldeutsche Zeitung | Titelfoto: Imago