Die Justizvollzugsanstalt Bochum wurde als Preußisches Zentralgefängnis gebaut und 1897 in Betrieb genommen. Zur Zeit des Nationalsozialismus waren zwischen 1933 und 1945 in der Krümmede –wie die JVA in Bochum genannt wird- viele politische Gefangene aus Deutschland, Belgien, Holland und Frankreich inhaftiert. An dieser Stelle wurde jetzt eine Stolperschwelle verlegt, um damit an die Menschen zu erinnern, die einst verfolgt wurden, die zeitweise bis zu ihrer Entlassung im Gefängnis lebten und litten.

In ihrem Grußwort sagt Karin Lammell, die Leiterin der JVA Bochum: „Dies ist ein Moment des Gedenkens, des Nachdenkens und des Respekts. Die Stolperschwelle soll sowohl das Bewusstsein wecken für das, was in der Vergangenheit geschehen ist, als auch für die Verpflichtung, derartiges Geschehen niemals zu vergessen oder zu wiederholen. […] Als Leiterin dieser Einrichtung ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind, dass es unser Auftrag ist, eine Gesellschaft zu fördern, in der Respekt, Toleranz und Menschlichkeit im Mittelpunkt stehen. Das Gedenken an die Opfer ist nicht nur eine Verpflichtung gegenüber der Vergangenheit, es ist zugleich auch eine Verpflichtung für die Zukunft“, so die Anstaltsleiterin.

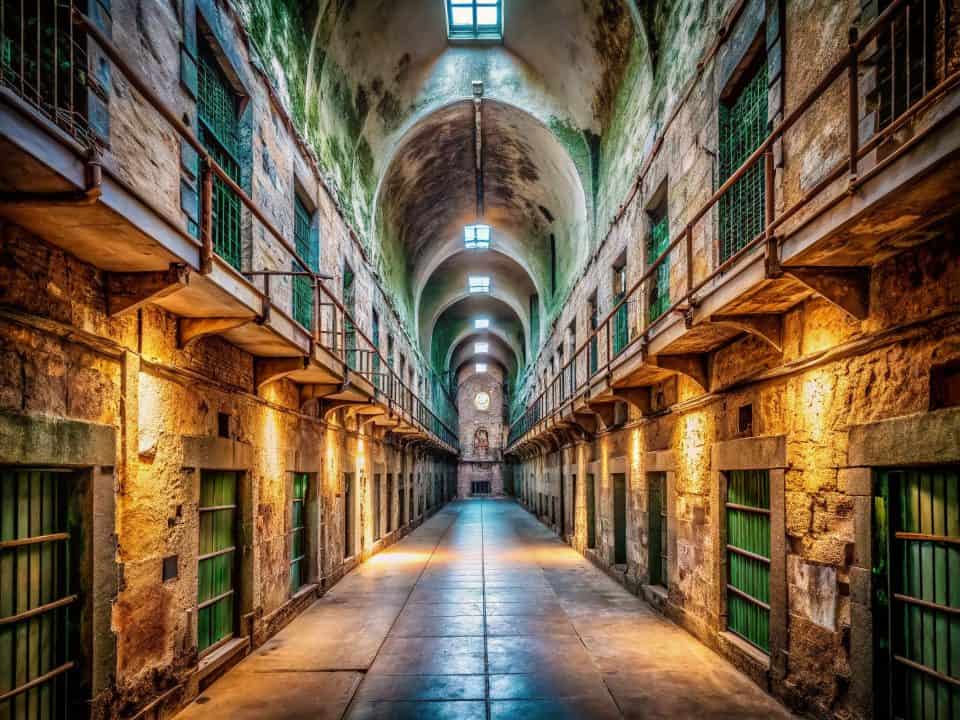

Ort des Gedenkens: JVA Bochum

Das Bochumer Bündnis gegen Rechts hat die Patenschaft für die von der Demnig-Stiftung zur Verfügung gestellte Stolperschwelle übernommen und die Verlegung organisiert. Damit erhält die JVA Bochum einen Ort des Gedenkens, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist und zugleich den Blick auf das Gefängnis zulässt. Mehr als 100 Menschen haben an der Verlegung der Stolperschwelle vor dem Haupteingang der JVA-Krümmede teilgenommen. Die Stolperschwelle ist ausdrücklich eine Erinnerung an Menschen, die auf unterschiedlichste Weise Widerstand geleistet haben, gegen Faschismus, gegen Unterdrückung, gegen die militärische Besetzung ihrer Länder durch die Wehrmacht. „Die Stolperschwelle mahnt uns, wachsam zu sein gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit“, fügt Lammell hinzu.

Porträts

SchülerInnen von drei Bochumer Schulen und der ehemalige Gefängnisseelsorger Alfons Zimmer zeigen Portraits von Menschen mit ihren biographische Daten. Es sind Gesichter, Portraits von Personen, von Gefangenen, die allesamt in der NS-Zeit in der Krümmede einsaßen. Manche von Ihnen haben überlebt, viele haben nicht überlebt. Sehr junge Menschen sind dabei, unter 20 Jahre. Einige sind über 70 Jahre alt. Gemeinsam ist ihnen: Sie waren nicht kriminell. Sie haben keine Straftaten im eigentlichen Sinne begangen. Sie haben Akte des Ungehorsams begangen, ja. Sie haben sich mit Worten, Schriften, Handlungen gegen den Nationalsozialismus gestellt. Sehr viele verstarben in den Kriegsjahren an Krankheiten. Zahlreiche wurden nach Bochumer Haft in Dortmund und woanders hingerichtet. Einige der Überlebenden haben ihre Erfahrungen aufgeschrieben. Es gibt Bücher in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland, die noch ausgewertet werden müssten.

Krümmede 1933-1945

Mehr als 2000 politisch verfolgte Menschen inhaftiert

Angehörige des Widerstandes aus Frankreich, Belgien und anderen besetzten Ländern Westeuropas

Mitglieder verbotener Parteien – Christliche Regimegegner – Homosexuelle – Zeugen Jehovas

Viele versterben an den Haftbedingungen oder werden in Hinrichtungsstätten der NS-Justiz getötet

Heinz Junge. Er war Jung-Kommunist, war 1934 und 1935 in der Jugendabteilung der Krümmede. Nach mehreren Haft- und Lageraufenthalten wird er 1945 „halbtot“ aus dem KZ Mauthausen halbtot. Er engagiert sich bei der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und hilft mit, die Gedenkstätte Steinwache in Dortmund aufzubauen.

Werner Eggerath. Nach 10 Jahren Haft wegen Vorbereitung zum Hochverrat wird er 1945 aus der Krümmede entlassen. Seine politische Arbeit geht sofort weiter. Er wird 1948 erster frei gewählter Regierungspräsident in Thüringen und Politiker in der DDR.

Friedrich Poburski. Er war auch in der Krümmede. Er starb im Alter von 48 Jahren im April 1945 im KZ Bergen-Belsen, einen Tag nach der Befreiung des KZs durch die Briten.

August Stöcker. Er nannte von der Kanzel aus die Nationalsozialisten „braune Indianer“ und „Germanenhorden“. Vor den Wahlen warnte er: Die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Gefängnis 1933 und 1934.

Josef Reuland. Er war 1945 der letzte der katholischen Priester in Bochumer Haft, von Freisler persönlich verurteilt. Bei der Evakuierung der Anstalt im März 1945 erhielt er in Altenbochum einen Genickschuss. Er überlebte im Gefängnislazarett und im Josephshospital.

Heinz Barenberg, 1942 in Haft. Und Gerhard Krebs, verurteilt nach § 175. 1936 in Haft, 1939 Selbstmord durch Erhängen in der Krümmede. Ab 1933 verschärften sich die Urteile gegen homosexuell Liebende sehr stark.

Alexander Oskolow. Der Ukrainer war Zwangsarbeiter auf der Zeche Schamrock in Wanne. Er taucht unter. Bei seinem Besuch im Jahr 1994 in Bochum erzählt er von seiner Inhaftierung in der Krümmede und seiner Flucht bei der Evakuierung der Strafanstalt.

Rom Adolf Schopper aus Gelsenkirchen. 5 seiner 7 Kinder sterben in Auschwitz. Grund seiner Haft in Essen und Bochum ist unbekannt, auch die Umstände seines Todes. Er stirbt 1942 mit 79 Jahren in der Krümmede.

Karl Klauke aus Lüdenscheid. Trotz Anzeige wollte er seinem jüdischen Mieter nicht kündigen. Er galt als „Judenfreund“. Formal lautete sein Urteil auf Rundfunkverbrechen. Er gehörte zu denen, die das Prinzip der Menschlichkeit nicht verraten haben. Er und alle anderen, die Zivilcourage bewiesen und teuer dafür bezahlt haben, werden durch diese Stolperschwelle geehrt.

Alfons Zimmer