18 Gefängnisseelsorgerinnen und –seelsorger der Westfälischen, Rheinischen und Lippischen Landeskirche, die die 36 Vollzugsanstalten in NRW von Aachen bis Detmold betreuen, trafen sich bei der jährlichen Herbsttagung mit dem Justizvollzugsbeauftragten Prof. Dr. Michael Kubink. Im Anschluss an eine intensive Diskussion, in der die SeelsorgerInnen von ihren Erfahrungen berichteten, entstand ein Interview mit dem Ombudsmann.

Neben dem fachlichen und kollegialen Austausch der evangelischen GefängnisseelsorgerInnen standen der Bericht und der Vortrag des Justizvollzugsbeauftragten des Landes NRW zum Thema „Arbeitsklima: Modethema oder Fortschrittsidee eines modernen Strafvollzuges?““ im Mittelpunkt. Prof. Dr. Michael Kubink gab einen kompakten Überblick über seine Tätigkeit, stellte die Eingaben des letzten Jahres vor sowie die Entwicklungen im Strafvollzug.

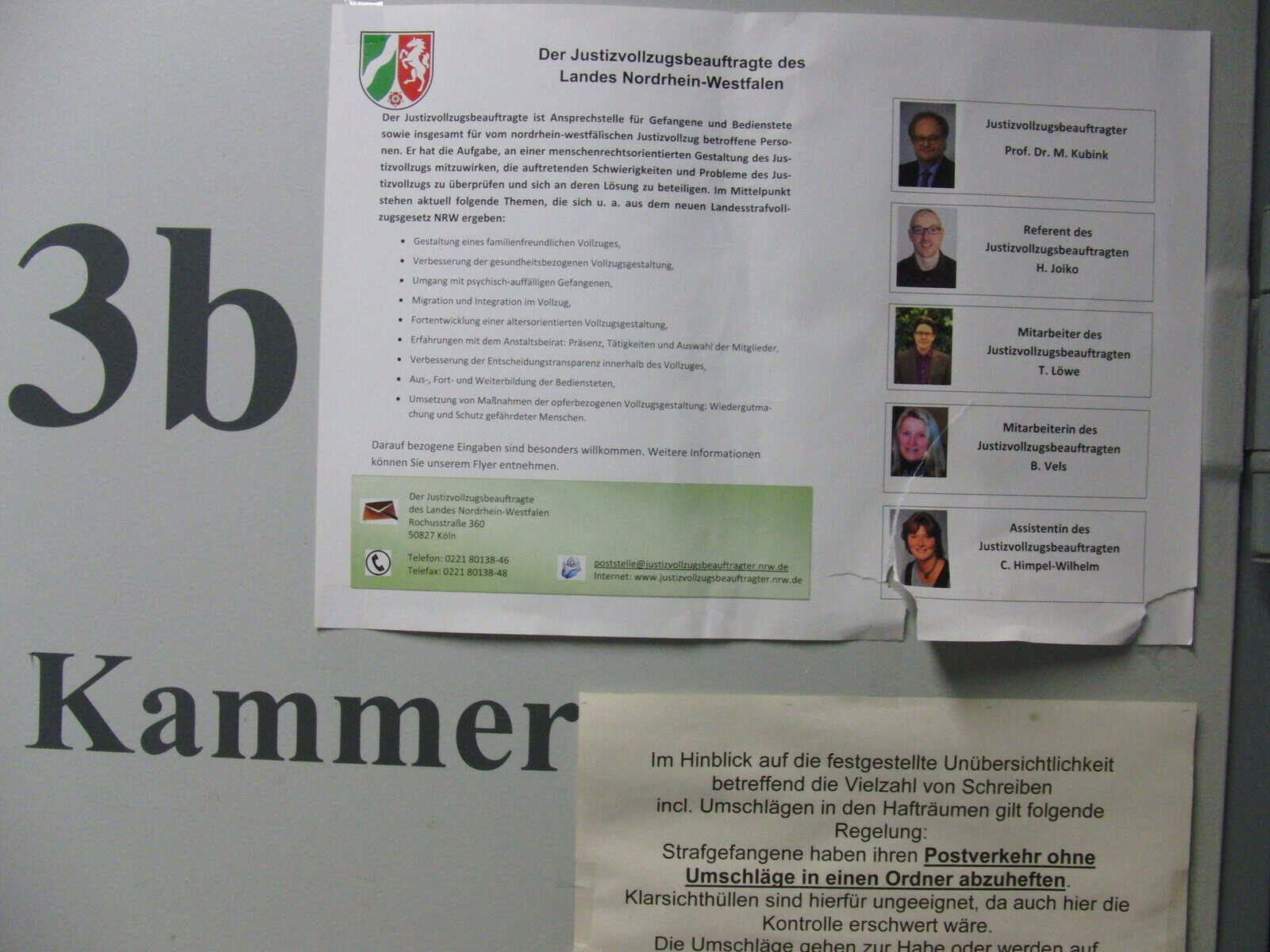

Mit Prof. Dr. Michael Kubink (Mitte) kam es zum regen Austausch über die Arbeit und die Erfahrungen zur aktuellen Situation im Vollzug. Foto: Reschke

Hintergrund

Prof. Dr. Michael Kubink ist seit 2014 der Justizvollzugsbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen. Seine Aufgabe ist es, das Justizministerium als weisungsunabhängiger Berater in grundsätzlichen Angelegenheiten des Justizvollzugs zu unterstützen. Gleichzeitig obliegen ihm die Aufgaben eines Ombudsmannes für alle vom Strafvollzug Betroffenen, Gefangenen wie Bediensteten.

Seine Büroräume und die seines Teams sind am Amtsgericht des Reichenspergerplatz in Köln. In Ausübung seines Amtes ist er unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Nebenamtlich übt Prof. Dr. Michael Kubink eine Tätigkeit als Hochschullehrer an der Universität zu Köln aus.

Kontakt

Der Justizvollzugsbeauftragte des Landes NRW

Prof. Dr. Michael Kubink

Reichenspergerplatz 1

D 50670 Köln

Telefon: +49 221 / 80138-46

poststelle(at)justizvollzugsbeauftragter.nrw.de

Welche Aufgabe haben Sie als Justizvollzugsbeauftragter und mit welchen Themen wenden sich Inhaftierte wie Bedienstete an Sie?

Die Einrichtung des Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen gibt es seit 2010. Im Oktober 2014 wurde mir diese Aufgabe vom Landesjustizministerium in Düsseldorf übertragen. Das Ministerium hat eine Verwaltungsregelung erlassen, aus der sich der Aufgabenbereich des – fachlich unabhängigen – Beauftragten ergibt. Nach dieser Regelung soll der Justizvollzugsbeauftragte an einem den Menschenrechten und den sozialen und rechtsstaatlichen Grundsätzen verpflichteten Justizvollzug mitwirken. Konkret geht es um zwei Aufgabenbereiche: Der Beauftragte ist einerseits Ombudsmann, der die Eingaben von Inhaftierten und deren Angehörigen (auch betroffenen Dritten) bearbeitet. Andererseits berät der Beauftragte das Ministerium in allgemeinen Angelegenheiten des Justizvollzuges. Hier geht es vor allem um Überlegungen zu aktuellen Konzepten oder Beiträge zu anstehenden Gesetzesreformen.

Das Beschwerdemanagement auf der ersten benannten Ebene dient vor allem dazu, den Inhaftierten – die sich überwiegend an uns wenden, während Bedienstete selten auf uns zukommen – zur Durchsetzung ihrer Rechte aus den Justizvollzugsgesetzen zu verhelfen. Allerdings ist der Beauftragte kein anwaltsähnlicher Rechtsvertreter und er ist auch nicht gegenüber den Anstaltsleitungen weisungsbefugt. Vielmehr besteht das Geschick darin, zwischen den Beteiligten zu vermitteln und gemeinsam einen für alle besten Weg zur Lösung von vollzuglichen Alltagsproblemen zu finden. Oft handelt es sich um Belange der Gesundheitsfürsorge oder um Fragen zu Vollzugslockerungen bzw. um die erbetene Verlegung in den offenen Vollzug.

Bei den konzeptionellen Überlegungen kommt mir natürlich meine nebenamtliche Tätigkeit als Hochschullehrer an der Universität zu Köln zugute. Dort lehre ich an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und halte als Kriminologe Vorlesungen zum Sanktionsrecht und veranstalte Seminare mit strafvollzuglichem Schwerpunkt. In den letzten Jahren habe ich mich vornehmlich mit Themen befasst, die besondere Herausforderungen für den Vollzugsalltag darstellen oder solchen, die besonderes Entwicklungspotenzial enthalten. Dazu zählen u.a. der Umgang mit psychisch-auffälligen Inhaftierten oder Aspekte der Suizidprävention. Von großer Bedeutung sind auch Fragen der Integration von Inhaftierten mit Migrationsgeschichte. An der Einrichtung von sog. Integrationsbeauftragten in allen Anstalten war der Justizvollzugsbeauftragte beispielsweise eng beteiligt. Daneben beschäftige ich mich schon lange mit der Stärkung des offenen Vollzuges und neuen Ansätzen des Jugendvollzuges. Zu den aktuellen Themen gehören die (Verbesserung der) Medienarbeit des Justizvollzuges und eben auch der sogleich noch zu beleuchtende Aspekt des Anstaltsklimas.

Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach das „Anstaltsklima“ im Strafvollzug?

Das Thema wird in der Wissenschaft bereits seit etwa 15 Jahren reflektiert. Früher war ich da skeptisch. Wie viele Kritiker dachte ich, es handele sich um ein neues Modethema, das man nicht fassen könne. Heute sehe ich das anders. Die Wissenschaft sagt uns, dass ein gutes Anstaltsklima die Motivation der Inhaftierten zur Mitwirkung an Behandlungsmaßnahmen fördert. Es hat also unmittelbare Bedeutung für die Realisierbarkeit des Resozialisierungsziels. Zugleich ist die Gewaltbereitschaft von Inhaftierten maßgeblich vom Vollzugsklima abhängig; ein gutes Klima reduziert Konflikte in allen Verhältnissen – unter Inhaftierten wie auch im Verhältnis von Bediensteten und Inhaftierten. Für Inhaftierte ist es wichtig, dass sie unter den Bedingungen der Einschließung einen Rest an Autonomie und Verfahrensgerechtigkeit erleben. Dies lässt sich beispielsweise über eine ernst genommene Gefangenenmitverantwortung realisieren oder auch im Wege von transparenten Bearbeitungen von Anträgen Inhaftierter.

Ethisch betrachtet kann man mit dem berühmten Soziologen Max Weber in diesem Kontext auch die Dualität von Gesinnungs- und Verantwortungsethik aufrufen. In erster Hinsicht geht es – gemäß den oben erwähnten Richtlinien für den Justizvollzugsbeauftragten – sicher um einen menschenrechtsorientierten Vollzugsalltag. Dieser muss sich gerade auch am Kontrast von Theorie und Vollzugswirklichkeit messen. Verantwortungsethisch betrachtet geht es eher darum, dass das System gesetzeskonform funktioniert. Eben dies wird aber durch ein gutes Vollzugsklima erleichtert, in dem Bedienstete und Inhaftierte kooperativ agieren und sich nicht feindselig gegenüberstehen. Um das Thema weiter im Vollzugsalltag in Nordrhein-Westfalen zu etablieren, hat der Justizvollzugsbeauftragte seiner am 30. Oktober 2025 (an der Universität zu Köln) ausgerichteten Jahresveranstaltung den Titel „Anstaltsklima: Nur ein Modethema oder Fortschrittsidee eines modernen Strafvollzuges?“ gegeben. Dort sollen Vollzugspraktiker und Vollzugswissenschaftler miteinander diskutieren.

Welche Bedeutung messen Sie der Gefängnisseelsorge bei und welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit sehen und wünschen Sie sich?

Wir haben engen Kontakt zu Seelsorgern beider Konfessionen. Diesen kommt eine sehr wichtige Funktion im Vollzugsalltag zu. Dies gilt gerade auch für Belange des Vollzugsklimas. In der Vollzugswissenschaft spricht man von „Deprivation“, um einen der wesentlichen Negativeffekte der langfristigen Einschließung von Menschen zu umschreiben. Den Inhaftierten wird auf allen Ebenen des Haftalltags ein Großteil ihrer Selbstbestimmung und ihrer Privatheit genommen. Allgemeine und umfassende Vollzugsregelungen und individuelle Anweisungen durch Bedienstete bestimmen das Verhalten von Inhaftierten. Inhaftierte entwickeln als Reaktion auf diese Situation nicht selten Tendenzen einer inneren und äußeren Abschottung, die man auch als subkulturelles Verhalten bezeichnet. Solche Prozesse der Selbstermächtigung erschweren die Verwirklichung des Resozialisierungsziels und belasten das Anstaltsklima.

Seelsorger stehen außerhalb der von Inhaftierten wahrgenommenen Hierarchien. Sie repräsentieren weniger das Vollzugssystem, sondern sind tendenziell Fürsprecher der Inhaftierten. Sie haben einen eigenen Blickwinkel auf die Probleme der Gefangenen, der sich insbesondere von der nicht selten dominanten Vollzugsperspektive „Sicherheit und Ordnung“ ein gutes Stück distanziert. Die Anstaltsseelsorge hat daher einen wichtigen alternativen Zugang zur Befindlichkeit von Inhaftierten. Sie trägt zur Verbesserung des Anstaltsklimas bei, hilft bei der Lösung von Alltagsproblemen und spielt bis hin zur Suizidprävention eine wichtige Rolle bei der Ermöglichung von Ausgleichsmechanismen – wider die Deprivation. Rechtlich betrachtet wirkt die Seelsorge damit dominant an der Realisierung der Angleichungs- und Gegensteuerungsgrundsätze mit. Für den Justizvollzugsbeauftragten ist die Seelsorge ein wichtiger Kooperateur bei der Fortentwicklung des Justizvollzuges. Zum einen hat sie einen anderen Blick auf die Probleme der Inhaftierten als „herkömmliche“ Bedienstete. Zum anderen bieten Gespräche mit Seelsorgern uns auch neue Einblicke in die Vollzugsrealität. Nach unseren Erfahrungen lassen sich neue Ideen des Justizvollzuges stets gut mit der Seelsorge diskutieren. Sie ist für den Beauftragten gewissermaßen ein Seismograph für anstehende Herausforderungen im Justizvollzug und daher stets ein guter Mitspieler.

Das Interview führte Susanne Schart | JVA Gelsenkirchen